Einleitung (Stand November 2005)

Hallo, mein Name ist Falk Reichbott aus Meerane im schönen Sachsen. Wenn

Ihr mir eine Mail schreiben wollt, dann nehmt einfach meinen Vornamen und

meinen Nachnamen, macht ein @ dazwischen und hängt ein .de hinten dran.

(Sorry, dass ich keinen Link hinterlege, aber ich habe keinen Spamfilter.

Also wenn Ihr was wollt, dann einfach abschreiben.)

Inhaltsverzeichnis

Warum ich eine Holzbahn wollte?

Warum ich mich für Plazidus entschieden habe?

Zur Planung einer individuellen Plazidus-Bahn.

Wie ich zu meinen Bahnlayout gekommen bin.

Die technischen Daten der Bahn.

Die Unterkonstruktion.

Das Netzteil.

Der Aufbau.

Die grobe Landschaft.

Die feine Landschaft.

Andere Einblicke.

Kosten.

Erste Ergänzung (Juli 2007).

Warum ich eine Holzbahn wollte?

Weil es die klassische und coolste Lösung ist.

Weil es günstiger ist, als Plastikelementsysteme.

Weil es eine feste Bahn mit Landschaftsbau werden sollte.

Weil man mehr Möglichkeiten bei der Streckenführung hat.

Weil es sich auf Holz angeblich viel besser fährt.

Warum ich mich für Plazidus entschieden habe?

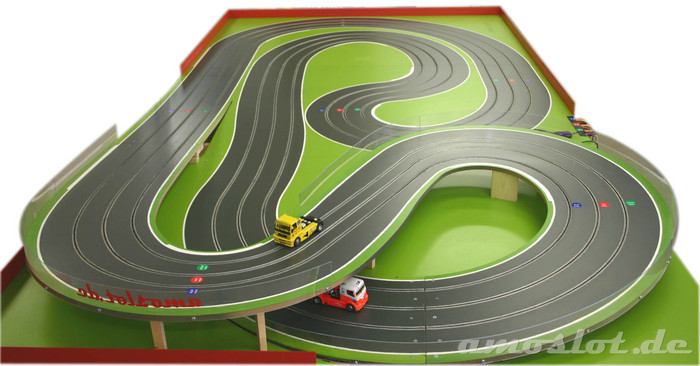

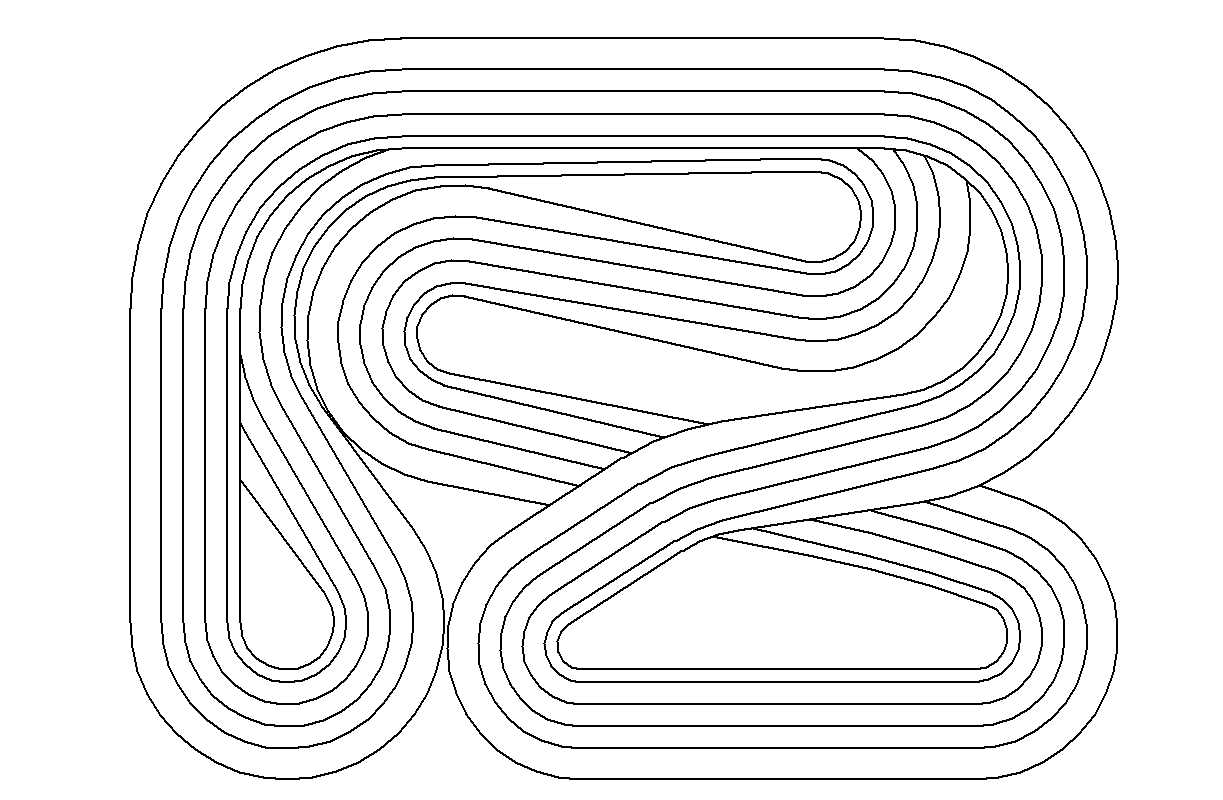

Zum einen bietet Plazidus mehr oder weniger eine Standardmodulbahn (plus die Nordschleife) in unterschiedlichen Größen und Ausführungen (auch gespiegelt und mit leichten Anpassungen für einen kleinen Aufpreis). Die Classicbahnen basieren auf dem wohl ältesten und bewährtesten Bahnlayout, welches von Kai P. Leute auf eine sehr schöne Art und Weise in Holz umgesetzt wurde. Diese Art der Layoutgestaltung nutzt die Möglichkeiten, welche eine CNC-Fräse für eine Holzbahn bietet, optimal aus. Hierzu gehört vor allem der organische und flüssige Streckenverlauf, welcher sich nur in Holz so realisieren lässt und meine, wie man sicherlich wahrnimmt, Begeisterung geweckt hat. Natürlich ist dies Geschmacksache, aber dies ist das Hauptmerkmal in denen sich Holzbahnen von anderen Bahnen unterscheiden können, was das folgende Bild einer 3S-Classic deutlich macht. Die Bahn stand, wie man sieht, bei Amoslot (www.amoslot.de) in Düsseldorf, und wer 4*2m Platz zur Verfügung hat, hat hiermit wohl

die optimale Lösung. Etwas kleiner und zum ständigen Auf- und Abbau geeignet

ist die 132-iger Variante mit vielen schönen Detaillösungen. Sie gibt es

nur, wie hier abgebildet, mit Strukturschichtstoff und ist seit neustem

inklusive Zeitmessung und Startbrücke (RacePro: www.rennbahnzeitmessung.de) und einem zusätzlichen Modul mit 4 Geraden bei Amoslot zu bewundern.

Desweiteren gibt es bei Plazidus die Möglichkeit, individuelle Bahnentwürfe

auf der CNC umzusetzen. Hierzu muss man allerdings die CAD-Dateien mit

den Fahrbahnmodulen und Laschen selbst erstellen, wobei Plazidus, wenn

man will, auch dies als Dienstleistung für etwas Geld übernimmt. Mehr hierzu

findet Ihr bei der Beschreibung der Planung meiner Bahn. Der Einsatz der

CNC-Fräse auf MDF-Platten von bis zu 4 mal 2 Metern macht alles Erdenkliche

möglich und bietet hierdurch die maximale Freiheit. Ob Ellipsen, Splines,

Schnecken, alles ist drin. Dabei können die Slots auf der Ideallinie in

unterschiedlichen Abständen zueinander und zu den Fahrbahngrenzen geführt

werden.

Eine andere Möglichkeit wäre noch die Bahnelemente auf irgendeiner CNC in seiner Region fräsen zu lassen. Hierzu kann ich nur mal auf den ganzen Verschnitt verweisen, welcher bei Plazidus-Leute im Keller steht. Den müßte man auf Grund der mangelnden Erfahrung bei einem nicht spezialisierten Anbieter mit bezahlen müssen. Von der ganzen Beratungsleistung mal abgesehen. Hierbei bleiben die Preise von Plazidus immer noch fair und solange man keine Beschichtung wählt, unter dem Niveau von Plastikbahnen. Des weiteren ist auch der Ruf von Plazidus bei Renncentern und Privatleuten in der Szene recht gut. Aber der wichtigste Punkt war das persönliche Gespräch mit Kai, der wirklich ein prima Typ ist und sein Fach versteht.

Zur Planung einer individuellen Plazidus-Bahn.

Empfehlenswert für die Planung ist AutoCad LT oder AutoSketch, da diese

Formate (DXF/DWG) in der Regel von allen anderen CAD-Systemen, auch denen

von Plazidus verstanden werden. Eine preiswerte Alternative ist BeckerCAD3.0,

wobei ich es nicht geschafft habe DXF/DWG-Dateien zu exportieren, was das

Ganze sinnlos macht. Aber rein zum Zeichnen der Bahn ist das Teil schneller

als AutoCad und kostet so gut wie nix. Alternativ kann man auch eine sehr

alte CAD Version verwenden (eBay), da die notwendigen Funktionen schon

in der Steinzeit unterstützt wurden. Freie CAD-Programme aus der Open-Source-Gemeinde

sind derzeit noch nicht so richtig verfügbar. Einige Projekte, wie FreeCAD,

sehen aber sehr viel versprechend aus.

Keine Angst vor den richtigen dicken befehlsgesteuerten CAD-Programmen

und dem Zeichnen der Bahn, das Ganze ist nicht so schwer, wie es scheint,

da man ja nur Geraden, Kreisstücke und Splines aneinanderreihen muss. Und

vielleicht hat man in der Verwandt- bzw. Bekanntschaft jemand, der die

Materie beherrscht und die Sache verständlich macht. Wenn man BeckerCAD,

AutoSketch oder ähnliches verwendet, hat man ein einfaches Zeichenprogramm,

welches 2D-CAD Dateien liefert, was von Jedermann bedient werden kann.

Bevor man seine Bahn plant sollte man eine MDF-Platte mit einem Spline,

einer Geraden und einer normalen Kurve inklusive der Bemaßung an Plazidus

schicken und prüfen, ob der Import funktioniert und die Maße alle stimmen.

Hierbei sollte die Bemaßung in mm erfolgen und ein Maßstab von 1:1 genutzt

werden.

Beim Entwurf der Bahn habe ich mir als erstes einen Layer für meinen Raum

(grün) angelegt, ihn gezeichnet und zu einer Gruppe zusammengefaßt. Dazu

braucht man noch einen Layer für die notwendigen Hilfskonstruktionen (auch

grün), welchen man immer nimmt, wenn man eine Hilfslinie oder ähnliches

braucht. Hierbei ist es wichtig, die Hilfslinien, welche für den Anfang

oder das Ende eines Objektes wichtig sind, in der Zeichnung stehen zu lassen.

Als nächstes habe ich die Fahrbahngrenzen (rot) gezeichnet und später

die Slots (blau) eingefügt, welche sich jeweils auf eigenen Layern befinden

und wie alles andere als einfache Haarlinien dargestellt werden. Hierbei

sollte man bei einfachen Splines beachten, sie von innen nach außen zu

kopieren und bei S-Splines von der Mitte nach links und dann nach rechts

zu gehen. Das heißt, bei einem einfachen Spline zeichnet man zuerst den

Inneren und versetzt/kopiert dann parallel nach außen. Wenn der Spline

einen Richtungswechsel beinhaltet (S-Kurve), dann sollte man erst den (oder

die) mittleren Spline(s) zeichnen und die restlichen Splines durch paralleles

Versetzen erzeugen. Bei Geraden und normalen Kurven spielt dies keine Rolle.

Wichtig ist, dass nach dem Versetzen kontrolliert wird, ob die Anschlüsse

stimmen. Hierzu sollte man mit einem Raster bzw. dem Objektfang arbeiten.

Nach den Fahrbahngrenzen und den Slots habe ich die Modulränder (schwarz)

definiert, wobei hier die Curbs, erweiterte Auslaufzone, Startbrücken usw.

in die Betrachtung einfließen sollten. Hier bitte beachten, dass der Fräser

einen Durchmesser von 21 mm hat und somit keine spitzen Winkel möglich

sind. (Zum Verständnis: An den Modulrändern wird die CNC so programmiert,

dass eine Umfräsung der als Haarlinie gezeichneten Kontur gemacht wird.

Bei den Slots und Fahrbahnbegrenzungen wird ein Fräser mit einem bestimmten

Durchmesser (3 mm) mittig auf der Haarlinie mit einer bestimmten Tiefe

(8 mm) entlang geführt.) Natürlich sind hier keine Gränzen gesetzt, wer

will kann sich auch die Konturen für die Curbs und die Randstreifen fräsen

lassen. Aber bitte hierbei bedenken, dass jeder Meter Fräßung Geld kostet.

Nun muss die Bahn nochmal in allen Belangen kontrolliert werden und nachdem

man sich endgültig für die Bahn entschieden hat, sollte man mit einer Kopie

der Bahn für die Erzeugung der Fahrbahnelemente weiterarbeiten.

Nachdem die Bahn fertig ist, beginnt die Zerlegung in einzelne Module/Elemente,

welche auf die MDF-Platten kopiert werden müssen. Hier kommt es darauf

an, welche MDF-Platten man zu Grunde legt. Bei Plazidus hat man im Großen

und Ganzen hier zwei Möglichkeiten.

a) 2,06 x 4,09m

b) 2,01 x 2,74m

Die großen Platten (a) können nicht mit Strukturschichtstoff beschichtet

werden, hier bleibt als Option nur die Lackierung. Diese kann mit 2K-Lack

von Plazidus inklusive Grundierung durchgeführt oder selbst gemacht werden.

Bei den kleinen Platten (b) ist die Kunststoffbeschichtung als weitere

Option möglich, welche die Wertigkeit sehr erhöht, aber auch sehr teuer

ist.

Leider hat mir Kai von der Beschichtung abgeraten, da es durch Fertigungstoleranzen

bei den Platten zu Höhenunterschieden an den Stößen kommt, wenn man die

Fahrbahnelemente mit Laschen verbindet. Bei den Modulbahnen kann dies durch

die Verbinder ausgeglichen werden, was bei mir leider nicht geht. Wenn

man doch die Beschichtung wählt, sollte man sowenig MDF-Platten wie möglich

für die Fahrbahnmodule verwenden.

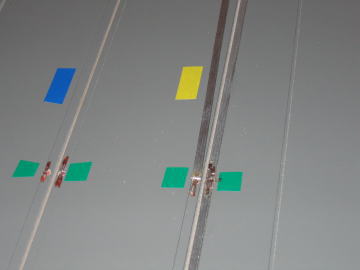

Wenn wir schon mal bei den Optionen sind, hat man bei Plazidus die Wahl,

die Slots ohne T-Nut mit Kupferband zu bestellen oder mit T-Nut und bleifrei

verzinnter Kupferlitze bzw. verzinkter Stahlflechtlitze. Die T-Nut und

die Litze kosten Aufpreis, wobei sich der Stahl durch seine magnetischen

Eigenschaften empfiehlt. An dieser Stelle sollte man aber beachten, dass

die Verzinkung des Eisens neben einer besseren Leitfähigkeit bei starker

Wassereinwirkung etwas anfälliger gegen Korrosion ist, was in zusammenwirken

mit dem Kohlendioxid der Luft zur Bildung von Zinkkarbonat führt. Zinkkarbonat

ist ein Nichtleiter und führt im Extremfall zu Kontaktproblemen. Daher

nie die Bahn ständig mit wasserhaltigen Reinigern überfluten, sondern immer

mit ölbasierten und wasserverdrängenden (WD40) Mitteln reinigen sowie nicht

lange in feuchten Kellern oder ähnlichen ohne Schutz (eingeölt) aufbewahren.

Im Normalfall merkt man von der Korrosion nichts, da das wenige Zinkkarbonat,

was sich mal bilden kann, von den Schleifern der Autos weggeschliffen wird.

Dies ist bei allen Holzbahnherstellern zu beachten, welche verzinkte Stahllitzen

im Programm haben. Es werden auch verzinkte Kupferlitzen und verschiedene

Mischgeflächte, wo Zinkbeschichtungen enthalten sein können, angeboten.

Grundsätzlich sollte man wissen, aus welchen Bestandteilen die Litze aufgebaut

ist, und die daraus resultierenden Eigenschaften beachten.

Da der Einsatz von künstlichen Hafthilfen verpönt ist und richtig Driften

sowieso mehr Spass macht, ist für mich die bleifrei verzinnte Kupferlitze

von Plazidus die erste Wahl. Neben der besseren Korrossionsbeständigkeit

erspart man sich auch einige Zusatzeinspeisungen, da ja schon 2 mm² Kupfer

liegen. (Eigentlich müssten mit der Litze locker 60 m drin sein, daher

sind meine zwei Einspeisungen eigentlich schon zu viel).

Eine sehr schöne Lösung von Plazidus sind auch die "Slots" für

das Einstecken der Banden oder Fräsungen als Fuß für die Brückenpfeiler

bzw. als Fahrbahnbegrenzung und Curbs. Hinzu kommen ggf. noch Fräsungen

für die Sensoren der RacePro Zeitmessung und die Startbrücke.

Bei der ganzen Aufteilerei sollte man beachten, dass die Bahn Lotrecht und, wenn es geht, an schon vorhandenen Objektenden gebrochen wird. Dies ist besonders wichtig, wenn man die Litze an den Modulenden nach unten führen will. Dies ist vor allem bei einem ständigen Auf- und Abbau zu empfehlen.

Umso größer die Platten, umso einfacher die Aufteilung, umso weniger Module,

umso weniger Laschen und auch etwas weniger Kosten. Allerdings müssen die

4 m Module auch transportiert und gehandhabt werden, was nicht immer möglich

ist und die Versandkosten erhöht. Die großen Platten haben auch den Vorteil,

dass die T-Nut mit der Oberfräße per Hand angefertigt wird, was deren Qualität

aber auch den Aufwand erhöht. Bei den kleineren Platten wird die T-Nut

von der CNC gleich mit ausgefräßt. Da die Platten aber nie 100%-ig eben

auf den Tisch liegen, führt dies manchmal zu kleinen Differenzen bei der

Tiefe der T-Nut.

Wenn man die optimale Aufteilung gefunden hat, werden die Module aus der

Zeichnung herausgebrochen und die beiden lotrechten Modulgrenzen als Abschluß

eingezeichnet. Wenn man die Litze nach unten führen will, ist noch ein

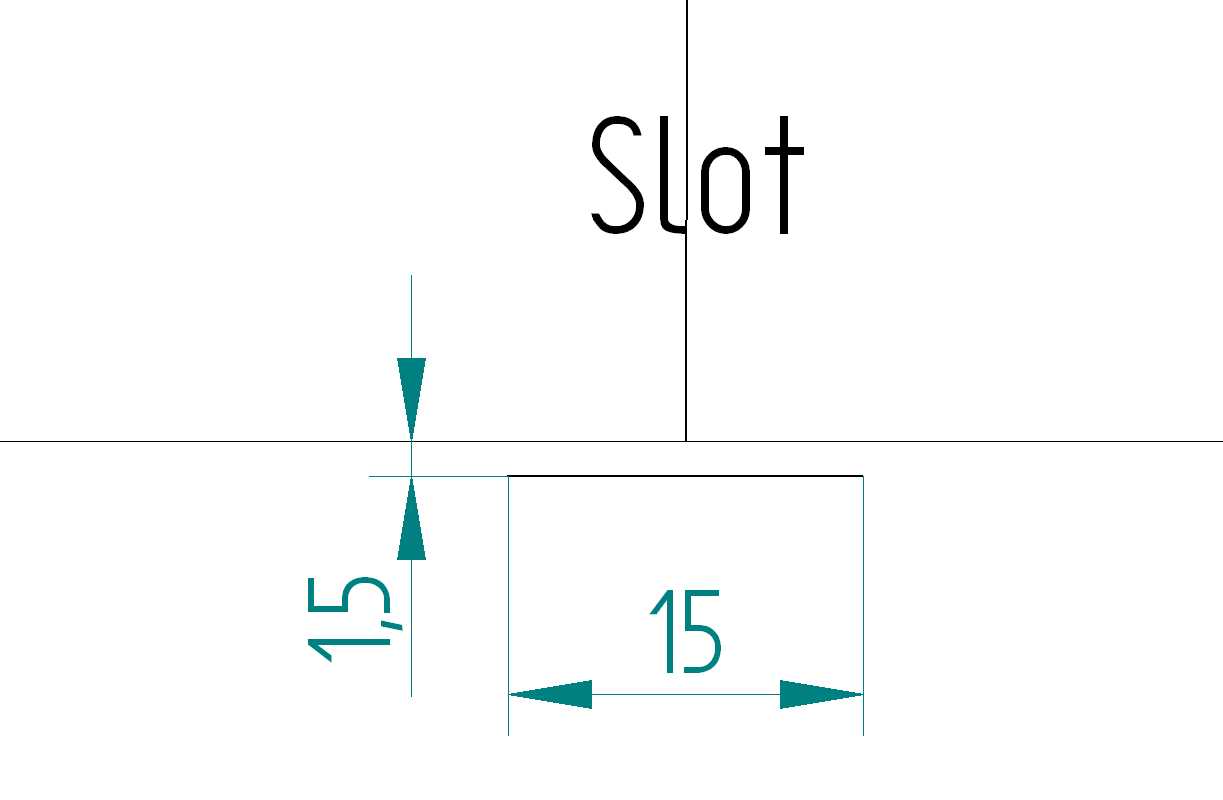

kleine Linie (15 mm) vor und hinter jedem Slot (siehe Bild) im Abstand

von 1.5 mm notwendig.

Bild 1: Der Litzenabgang

Wenn man alle Fahrbahnelemente fertig hat, sollte man die Bahn aus den Elementen wieder zusammensetzen und kontrollieren, ob alles paßt. Danach müssen die Laschen analog zu den Elementen aus der Bahn gebrochen werden. Alternativ können auch einfache rechteckige Laschen verwendet werden, was viel billiger ist, aber nicht so professionell wirkt. Wenn man auch die Laschen mit oder ohne Litzendurchführung (einfache Linie (15 mm) auf der ein 8 mm Fräser lang fährt) fertig hat, steht die Entscheidung an, ob man von unten oder von oben verschraubt (orange).

Von unten ist schwieriger beim Aufbau und man schraubt in die Bahn, was

einen mehrfachen Wiederaufbau schwierig macht, da die Verschraubungen ausleiern.

Das Ganze sieht aber schöner aus, da man keine Verschraubungen auf der

Fahrbahnoberfläche hat. Je nachdem wie man sich entscheidet, müssen jetzt

die Bohrungen für die Verschraubungen in die Laschen (von unten) bzw. in

die Fahrbahnmodule (von oben) als einfacher Kreis gekennzeichnet werden.

Dies ist am aufwendigsten und kostet die meiste Zeit. Wichtig ist, dass

man links und rechts von jedem Slot auf jeder Seite mindestens 3 Verschraubungen

hat.

Wenn man die Lasche auf einer Geraden hat, was auf jeden Fall empfehlenswert

ist, sind die Bohrungen sehr einfach zu realisieren. Leider ist dies meist

nicht möglich und die Laschen liegen in Kurven und Splines. In diesem Fall

muss man sich mit Versetzen der Slots und Lotsenkrechten Schnittpunkte

bilden, wo die Bohrungen als einfacher Kreis (5mm) auf einen eigenen Layer

dargestellt werden. Auch die Laschen und die restlichen Bahnstücke sollten

wieder zu einer kompletten Bahn zusammengefügt und kontrolliert werden.

Bei den Laschen habe ich die Slots und Fahrbahngrenzen in Hilfskonstruktionen

umgewandelt, damit dort nicht gefräst wird

Bild 2: Ein Modul

Bild 2: Ein Modul  Bild 3: Eine Lasche

Bild 3: Eine Lasche

Nun können die Fahrbahnmodule und die Laschen auf die MDF-Platten kopiert

und verteilt werden. Hierbei können diese beliebig gedreht und in unterschiedlicher

Anzahl auf den MDF-Platten aufgebracht werden. Die MDF-Platten werden als

einfache Rechtecke auf einen gesonderten Layer abgebildet.

Wenn man die Bahn mit Beschichtung haben will, dann müssen alle Laschen

auf eine eigene rohe MDF-Platte oder komplett auf die beschichteten Platten

für die Bahnelemente verteilt werden. Es macht keinen Sinn eine beschichtete

MDF-Platte nur für die Laschen zu bezahlen.

Die Elemente sollten, so weit es geht, in die untere linke Ecke verschoben

werden. Der Abstand zwischen den Modulen muss mindestens 21 mm betragen,

damit der Fräser dazwischen durchpaßt. Alle MDF-Platten können in einer

Datei liegen. Für Kai ist es allerdings einfacher, wenn man jede MDF-Platte

in einer Datei abliefert, wobei sich die untere linke Ecke im Ursprung

des Koordinatensystems befinden sollte.

Bild 4: Eine MDF-Platte mit zwei Modulen und eine MDF-Platte mit all meinen Laschen

Hieran kann man noch gut erkennen, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch mit beschichtenten Fahrbahnmodulen gerechnet habe. Sonst hätte ich einige der Laschen auf die anderen MDF-Platten mit verteilt.

Wie ich zu meinen Bahnlayout gekommen bin.

Zuerst sollte man sich eine Wunschliste anfertigen, wie dies von den "Slotfreaks" empfohlen wird. (Also wer seine Bahn a'la Baumarkt selber bauen will,

der ist hier auf der richtigen Seite.) Hierbei sollte man die Erfahrungen

von vielen Slotern einsammeln und zusätzlich einige Grundregeln formulieren,

an die man sich halten sollte. Zum Schluß ist es wichtig, möglichst viele

Bahnlayouts von anderen sich anzuschauen. Hier sind vor allem die bewährten

Klassiker wichtig, als auch das Layout von den ganzen Clubbahnen, da hier

die Erfahrungen von vielen und keine Vorlieben eines einzelnen zusammenfließen.

Im Großen und Ganzen war hier das Internet sehr hilfreich. Natürlich sind

viele der folgenden Punkte von Slotern aus dem Netz und auch von Plazidus

gekupfert.

Hier meine Wunschliste und die Grundregeln. (Achtung ich habe keine Erfahrung

und auch keine Ahnung vom Slotracing, also solltet ihr das Ganze hier wirklich

kritisch sehen.)

Wunschliste:

Grundregeln:

Das eigentliche Problem war, wie Ihr im Bild unten sehen könnt, die weggeschnittene Raumecke hinten auf der rechten Seite. Um möglichst viel Strecke auf den "kleinen" Raum zu bekommen, war die Idee in mehreren Ebenen mit entsprechenden Überlappungen zu fahren. Daher muss die obere Ebene sich auch hinten im Raum befinden. Hierdurch musste ich eine Lösung finden, die beiden 45° Winkel auf der obersten Ebene unterzubringen. Wie mir dies gelungen ist, könnt Ihr den folgenden Zeilen entnehmen.

Bild 5: Der Raum

Wie Ihr seht ist hier gerademal die ELT-Grundinstallation erledigt und

die Decke gestrichen. Wer genau hinschaut, erkennt schon die Beleuchtung

und die geplante Steckdose, welche im Unterbau der Bahn verschwindet. Ansonsten

war dieser Teil des Kellers halt noch im Rohbau

Mein erster Entwurf (28,8m) im CAD (davor gab es sehr, sehr viele im Slotman, usw., welche ich Euch nicht auch

noch aufbürden wollte) war von der Sorte erst immer rechtsherum und dann immer linksherum. Dies

ist nicht gerade sehr aufregend. Um hier Abhilfe zu schaffen hat mir Kai

einen seiner genialen Entwürfe (4*3m) zukommen lassen (Die Basis ist von

einer Clubbahn (Carrera) gekupfert, falls jemand gewisse Ähnlichkeiten

zu einer existierenden Strecke ausmacht).

Bild 6: Die Idee von Kai

Diese Idee habe ich als Basis für meine Bahn genommen. Hier war zuerst

zu klären, wie dieses Prinzip optimal auf meinen Raum überführt werden

kann. Hierzu habe ich alle erdenklichen Varianten grob durchgeplant, was

ergeben hat, dass die einfache gespiegelte Realisierung am besten paßt.

Dies führte zu dem folgenden ersten Entwurf, welcher 3,5 mal 4,10 m brauchte

aber leider keine lange Gerade beinhaltete.

Bild 7: Der erste Wurf (4,10*3,50)

Die lange Gerade wurde letztendlich durch ein Zugeständnis meiner Frau

möglich, welche mir noch 30cm mehr Raum zugestand. Dies hatte die folgende

grobe Streckenführung zur Folge. Die Abbildung zeigt beispielhaft, wie

man grob testen kann, wie sich ein Bahnlayout im Raum verhält.

Bild 8: Das sieht ja schon gut aus

Nachdem man das grobe Layout hat, beginnen die Verfeinerungen, wo vor allem

die Wunschliste und die Grundregeln eine große Rolle spielen. Das Ergebnis

dieses langwierigen Optimierungsprozesses ist das letztendlich fertige

Bahnlayout im folgenden Bild.

Bild 9: Ich bin fertig

Nun werde ich Punkt für Punkt die einzelnen Bestandteile der Bahn erläutern und erklären, warum ich das Teilstück auf diese Art und Weise realisiert habe. Wir starten auf der langen Geraden, wo sich die 3 Fahrerplätze sowie Start und Ziel befinden und bewegen uns in Richtung der engen Kurve, wo sich die Gegengerade anschließt.

Die lange Gerade von (leider nur) 275cm war ja das Ziel der Überarbeitung des ersten Wurfes auf Basis der Strecke von Kai. Hier ging es darum, sie mit so wenig wie möglich zusätzlichem Platzbedarf (30cm) im Layout unterzubringen. Daher ist auch der innere Radius der folgenden 180° Kurve mit 25 cm sehr minimalistisch gewählt. Größer wäre besser, aber da war ja noch meine Frau. An dieser Stelle sieht man, wie sich Kompromisse ergeben. Die Gegengerade von 195cm führt 10 cm nach oben und ergibt sich quasi aus der nachfolgenden 180° Kurve mit einem großen mittleren Radius von 130 cm, welche ebenfalls weiter ansteigt und an der Überfahrt eine Höhe von 12,5 cm erreicht hat. Diese große Kurve hat einfach der Raum (155 cm) ergeben, welcher zwischen der folgenden Monsterkurve und der Wand auf der rechten Seite übrig blieb. Die Monsterkurve von 90° mit einem äußeren Radius von 240 cm war der eigentliche Dreh- und Angelpunkt, von dem alles ausging. Ich habe lange überlegt, wie man die beiden 45° Kurven am besten umsetzt. Letztendlich habe ich mich für eine große 90° Kurve entschieden, da ich der Meinung bin, dass dies in allen Belangen (Raumausnutzung, Fahrbarkeit, Streckenfluß) die beste Lösung ist. (Wenn man die Gegengerade, die große Kurve und die Monsterkurve, wie Roland meint, voll fahren kann, dann wäre dies zusammen eine Volllastpassage von knapp 10 m.) Auch hier steigt die Strecke bis auf eine Höhe von 25 cm weiter an, welche gleichzeitig die Höhe der Überlappung der folgenden Ellipse ist. Bei dieser Höhe sollte der darunterliegende Teil, wenn man etwas in die Knie geht, gut einsehbar sein. Die Ellipse hat einen inneren Radius von 35 cm, was im Scheitelpunkt einen inneren Radius von 25 cm ergibt. Leider ist das Ganze auch hier wieder minimalistisch klein gewählt, da die Ellipse sonst die Einsehbarkeit der Bahn stark beeinträchtigen würde. Die Größe der Ellipse wird durch den Punkt des Pfeilers bestimmt, welcher das Teil abstützen und in der Mitte zwischen den beiden Geraden liegen soll. Des weiteren bringt die Ellipse etwas mehr Strecke, um die 12,5 cm Höhenunterschied zu haben, wenn die Überlappung beginnt, welche an der Lotsenkrechten zum Mittelpunkt der Ellipse liegt, was einfach ein schönes Bild ergibt. Hierzu führt der folgende 112 cm lange S-Spline. Der darauf folgende einfache Spline ist 212 cm lang und endet am Anfang der Monsterkurve mit einer Überlappung von 2/3-eln. Die Strecke fällt hier immer weiter ab, hat aber um die Kurve im Infield einen Höhenunterschied von 12,5-10,0 cm. (Es gab auch mal eine Variante der Bahn, wo diese Kurve zu 2/3 unter den beiden Splines lag, dies brachte 80 cm mehr Steckenlänge, ist aber schlecht für die Einsehbarkeit der Strecke, was den linken Fahrerplatz angeht.) Das nächste Teilstück ist eine Kurve von 22,5° welche parallel zu der großen 180° Kurve läuft (mittlerer Radius von 120 cm), weiter abfällt und vollständig zu 2/3-teln überlappt ist. Danach kommt eine 180° Kurve mit einem inneren Radius von 50 cm, deren Größe durch den verbleibenden Platz bestimmt wurde und die Überlappung auf Basis der vorangegangenen Kurve mit einer maximalen Raumausnutzung aufhebt. Danach erfolgt eine kleine Gerade von 77 cm Länge, welche zwischen dem Richtungswechsel liegt und mein Meisterstück darstellt. Wer wissen will, wie man dies im CAD hinbekommt, kann sich gerne an mich wenden. Am Ende der Geraden sind wir unten auf der Ebene angekommen, wo jetzt eine 135° Kurve mit einem inneren Radius von 30 cm folgt. Die Größe dieser Kurve und der kurzen Geraden ist natürlich durch unsere 2 daran anliegenden Splines bestimmt. Der nun folgende 317 cm große S-Spline wurde gewählt, weil er die Strecke insgesamt flüssiger macht und im mittleren Teil die dritte große Gerade darstellt. Desweiteren ist es immer einfach, mit einem Spline die Verbindung zwischen zwei Bahnenden herzustellen. Die letzte 90° Kurve, welche auf die lange Gerade zurückführt, hat einen inneren Radius von 40 cm. Dieser hat sich nach viel "Probiererei" aus dem davor befindlichen S-Spline ergeben, da ich wollte, dass der Radius am Ende des S-Splines mit dem Radius der Kurve übereinstimmt, damit das ganze keinen Bruch hat und flüssig aussieht. Ihr seht also, dass sich die Bahn mehr oder weniger aus dem Raum, den Wünschen und einigen Regeln heraus einfach so ergeben hat.

Grundsätzlich hat das Layout gegenüber seinem Vorbild von Kai den Vorteil, dass die Überführung weitestgehend an den Rand gerückt ist und somit die Einsehbarkeit der Bahn wahrscheinlich besser ist. Desweiteren sind die Radien, Winkel und Typen der Kurven etwas variabler und somit das Ganze etwas abwechslungsreicher, aber auch sehr ungewöhnlich bzw. gewöhnungsbedürftig. Hierbei missfällt mir, dass es sehr viele sehr große und sehr viele relativ kleine Radien gibt. Dagegen kommen mittlere Radien leider nicht so häufig vor. Aber ich denke im Großen und Ganzen ist das Layout ein guter Kompromiss. So, zum Schluß noch der komplette Plan mit allen Bestandteilen.

Bild 10: Der komplette Plan

Hier sieht man alle MDF-Platten mit den Fahrbahnelementen und den Laschen,

die beiden zusammengesetzten Bahnen, die einzelnen Streckenverläufe der

Slots im Vergleich und die Bahn mit der Unterkonstruktion und dem Verschraubungsplan

für die Laschen. Die einzelnen Slots nebeneinander kann man gut nutzen,

um zu prüfen, ob die Vor- und Nachteile der einzelnen Bahnen sich weitestgehend

aufheben. Natürlich wird der mittlere Slot, da er keine Extreme enthält,

am Ende die schnellste der drei Bahnen sein.

Die technische Daten der Bahn.

Nun ein paar Zahlen und Daten zu meiner Slotcar-Bahn für die Techies unter

Euch.

| Name: | Jakob-Ring (Ratet mal wie mein Großer heißt?) | ||

| Bahnsystem: | CNC gefräste Holzbahn von Plazidus | ||

| Platzbedarf: | 4,10m breit * 3,80m tief = 15,6m | ||

| Spuren: | 3 | ||

| Länge: | 26,7 m (identisch für alle Spuren) | ||

| Flächenindex: | 1,71 m/m² (Streckenlänge pro Quadratmeter) | ||

| Slotabstand: | 10,0 cm | ||

| Fahrbahnbreite: | 40,0 cm | ||

| Fahrbahnoberfläche: | 2K Grundiert und Lackiert | ||

| Breite der Fahrbahnelemente: | 45,0 cm | ||

| Modulstärke: | 16,0mm MDF | ||

| Anzahl der Elemente/Laschen: | 10 | ||

| Durchschnittliche Elementlänge: | 2,67 m | ||

| Randstreifen innen: | 5,0 cm + 5,0 cm Curbs | ||

| Randstreifen außen: | 12,5 cm + 2,5 cm | ||

| Minimaler Radius innen: | 25,0 cm | ||

| Maximaler Radius außen: | 240,0 cm | ||

| Zeitmessung: | RacePro (www.rennbahnzeitmessung.de) | ||

| Startbrücke und Ampel: | Plazidus (www.rennbahnzeitmessung.de) | ||

| Fahrstromabschaltung: | ggf. RacePro (www.rennbahnzeitmessung.de) | ||

| Leiter: | Bleifrei verzinnte Kuperlitze 2,0mm² (kein Magnetismus) | ||

| Einspeisungen: | 2 Stück aller 13.35m (Kupferlitze 1,5mm²) | ||

| Stromversorgung: | 3 * Statron 2224.18 (www.statron.de) Labornetzteil mit 0-24V, 0-6A Modifiziert vom Hersteller für 20 Euro extra - Regleranschluß an der Frontseite (zusätzliche gelbe Buchse fürs Gas) - Zusätzlicher Fahrtrichtungsschalter an der Frontseite - Zwei Klemmen für den Anschluß der Leiter auf der Rückseite  Siehe Kapitel "Das Netzteil" |

||

| Handregler: | 3 * Parma Eco 25 Ohm (für die Kinder) + 1 * ACD Tiger (für mich) |

||

| Fahrzeuge: | Alles was einen Leitkiel hat (:-) maximal WompWomp (16D) |

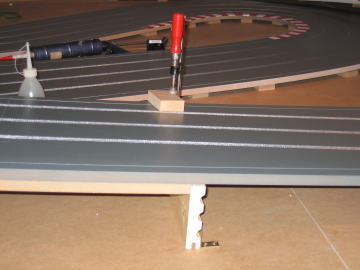

Die Unterkonstruktion.

Als Unterkonstruktion können viele Lösungen zum Einsatz kommen. Da ich aber eine feste Anlage mit Landschaftsbau umsetzten möchte, blieb nur die Realisierung einer großen Platte, auf der die Rennbahn aufgebaut wird. Diese Platte muss begehbar sein, da man bei 3,80 m Tiefe ein abgeflogenes Modell auch mit einem langen Greifer nicht mehr sicher zu packen bekommt. Desweiteren muss man auch mal Staub saugen und putzen können, damit die Rundenzeiten nicht im Dreck versinken.

Eine weitere Vorgabe meiner Frau war, das Spielen in zwei Ebenen. Sie möchte,

dass die Holzeisenbahn meines Sohnes aus dem Wohnzimmer unter die Autorennbahn

verschwindet. Dies bedeutet natürlich, dass die Platte so hoch (94 cm sind

eigentlich 30 cm zu viel) angebracht werden muss, dass mein "Großer"

darunter noch genügend Platz hat, und nicht all zu viele Ständer beim Spielen

stören. Daher war ich gezwungen mit etwas stärkeren Balken (8cm * 13cm)

die 4,10 mal 3,80 m zu überbrücken, wofür 4 senkrechte Ständer als Auflage

im Raum ausreichen. Als Platte kommt 22 mm MDF zum Einsatz, da es die günstigste

der stabilen Varianten von Verlegeplatten ist.

Die Planung der Unterkonstruktion macht man am besten gleich mit im CAD

Programm, wobei es hierdurch möglich ist, die Balken so zu platzieren,

dass sie später beim Verschrauben der Laschen mit den Fahrbahnelementen

nicht im Wege sind. Dies ist natürlich nur von Bedeutung, wenn man von

unten verschrauben will. Gleichzeitig müssen die Balken aber so liegen,

dass die verbundenen Fahrbahnelemente nicht von diesem Gerüst fallen bzw.

die Enden in der Luft hängen. Hierbei können auch ein paar lange Leisten

oder Bretter zwischenzeitlich Halt geben. Desweiteren sollte man darauf

achten, dass die notwendigen Platten auch transportiert werden können und

der Verschnitt nicht zu groß ist.

Die folgende Abbildung zeigt die geplante Unterkonstruktion (Magenta) und

die darüberliegende Bahn, wobei man sehr schön sieht, dass die grün-braunen

Laschenteile, welche zum Schluss von unten verschraubt werden müssen, von

den Balken nicht verdeckt sind.

Bild 11: Der Plan der Unterkonstruktion

Bei der Umsetzung dieses Planes kommt es zum Glück nicht auf den Millimeter

an, aber man weiß halt grob, wo im Raum sich die Balken befinden müssen

und kann dies an den Wänden schon mal anzeichnen, bzw. die 4 Ständer, wie

im nächsten Bild, richtig platzieren. Den Aufbau der Unterkonstruktion

ergänzen dann die folgenden beiden Bilder, wobei hier am Ende noch der

vordere Balken und die mittleren kleineren Balken fehlen. Letztere waren

ursprünglich nicht geplant. Da ich aber die hierfür notwendigen großen

MDF-Platten nicht in einem Stück in meinen Keller gebracht habe, mussten

wir sie kurzer Hand halbieren und in der Mitte noch einen kleinen Balken

als Auflage einziehen. Hierbei war es wichtig, schnell noch im CAD-Plan

zu kontrollieren, ob diese beiden neuen Balken irgendwo stören würden,

was zum Glück nicht der Fall war.

Bild 12: Der Bau der Unterkonstruktion

Wie ihr seht war meine Frau in Bezug auf die Dekoration schon recht fleißig,

vom Rohbau ist auch nichts mehr zu sehen und meine beiden Kleinen fühlen

sich auch schon richtig wohl. So, zum Schluss noch zwei Bilder mit den

MDF-Platten als Auflage, wobei diese noch nicht befestigt sind, da sie

zum Aufbau der Bahn nocheinmal entfernt werden müssen, um sie später vorsichtig

unter die fertig verschraubte Bahn zu schieben.

Bild 13: Die fertige Unterkonstruktion

Mein Motorrad habe ich letztes Jahr mangels Zeit zum Fahren verkauft. Dabei haben die Helme, welche nur noch ab und zu mal zum Go-Cart-Fahren herhalten müssen, jetzt ein neues Zuhause gefunden.

Für den mittleren Teil unter der Bahn wurde ein Einbauschrank von meinem

Schwiegeronkel angefertigt, in dem die Trafos, Regler, Zeitmessung, Kabel

und Autos verschwinden, welcher auf der Rückseite noch die Beleuchtung

für den Holzeisenbahnspielplatz beinhaltet. Dies wird möglich, da ich die

vorderen beiden Ständer 35 cm hinter das Ende der Platte gesetzt habe.

Links und rechts vom Schrank kann dann mein Sohnemann unter die Bahn zum

Spielen mit der Eisenbahn kriechen. Die folgenden Bilder zeigen den Plan

für den Schrank (Ein Wunder dass auf Anhieb alles gepasst hat(:-), die

Abholung in der Werkstatt und den Aufbau bei mir Zuhause.

Bild 14: Der Schrank

In die obere Regalreihe kommen jeweils rechts der Trafo und links der Handregler

für jede der drei Fahrspuren. Darunter folgen links die Zeiterfassung (altes

IBM-Thinkpad), in der Mitte ist der Platz für einen Speaker (Lautsprecher

für das Heimkino) geplant. Ganz rechts kann als normale Ablage bzw. in

Zukunft für die Reifenschleifmaschine genutzt werden. In den 9 Schubkästen

verschwinden die Autos und der ganze restliche Kleinkram (Werkzeug, Ersatzteile,

usw.) den man so braucht.

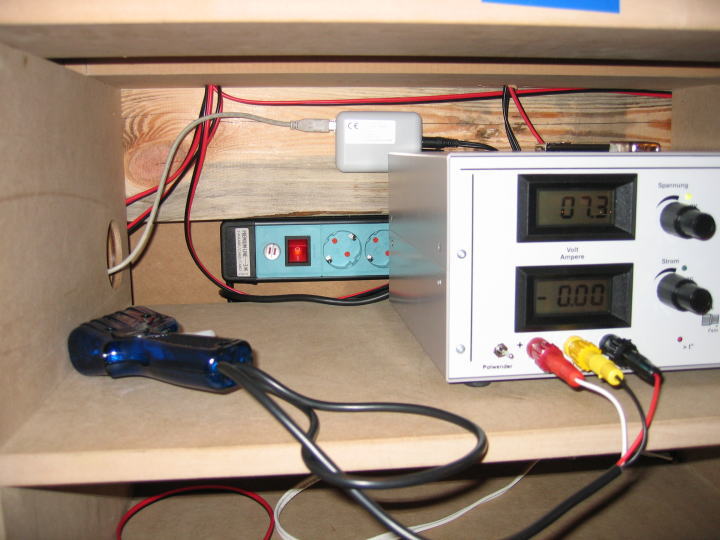

Das Netzteil.

An dieser Stelle ein kurzes Kapitel zu meinen Netzteilen, weil dies Statron

mit der vollbrachten Leistung einfach verdient hat. Eigentlich habe ich

mit einem umgebauten Netzteil vom Typ 2224.1 gerechnet. Was ich aber bekam,

war ein neuer Typ 2224.18 für "Carrera-Bahnen" (so steht's in

der Doku (:-)). Nicht einfach eine neue Bohrung und eine Einbaubuchse fürs

Gas, sondern drei neu platzierte Buchsen in der richtigen Reihenfolge und

Farbe. Der Umpolschalter ist beschriftet, sogar die Bedienungsanleitung

wurde angepasst. Also das Teil ist wirklich sehr empfehlenswert, wie ihr

auf den Bildern erkennen könnt.

Bild 15: Das Netzteil

Hier noch mal die technischen Daten zum 2224.1. Das 2224.18, wie hier abgebildet,

kostet netto 20 Euro mehr.

Der Bezug ist übrigens mitlerweile auch über Plazidus möglich.

Der Aufbau.

Die Bahn kam am Donnerstag (12. Mai) vor Pfingsten gegen 14 Uhr, nachdem

sie am Dienstag von Plazidus an den Speditionsverbund übergeben wurde.

In den knapp 24 Stunden wurde sie rund 550 km quer durch Deutschland transportiert.

Der vereinbarte Anruf hat geklappt, und der Fahrer hat mein Häuschen trotz

Baustelle ohne Probleme gefunden. Da der Verschlag laut Rechnung (kann

ich immer noch nicht glauben) rund 1500 Kilo wog, der LKW keine Möglichkeit

zum Abladen hatte und gerade keine zwanzig Kraftsportler rum standen, entschlossen

wir uns, die Bahn auf dem LKW auszupacken und in Einzelteilen abzuladen.

Die Aktion ist in den folgenden 4 Bildern dokumentiert.

Bild 16: Das Abladen der Bahn

Der Verschlag ist, wie Ihr sehen könnt, sehr massiv und stabil und wir

hatten zu kämpfen (Stahlriemen, Metallklammern, ...) das Ding aufzubekommen.

Dabei solltet Ihr bitte beachten, dass sämtliches Verpackungsmaterial beim

Empfänger verbleibt und entsorgt werden muss. Zum Glück wollte gleich einer

meiner Nachbarn seinen Dachboden mit den beiden großen Holzwerkstoffplatten

auslegen, damit war dieses Problem erst einmal gebannt. Aber wer wohnt

schon in einer Einfamilienhaussiedlung, welche gerade im Entstehen ist.

Bei all dem Eifer sollte man das kleine zusätzliche Paket mit den Kleinteilen

(Litze, Leim, Zeitmessung, Startbrücke, usw.) nicht vergessen. Nachdem

alles ausgeladen war, sah mein Stellplatz wie folgt aus.

Bild 17: Die Bahn vorm Haus

Ich glaube die Skepsis meiner Frau ist gut zu erkennen. Bei diesem Spiel

muss man einfach gutes Wetter haben, sonst hat man sehr schlechte Karten.

Übrigens die Pappen waren auch, wie die Schaumstreifen links, in dem Verschlag

zum Schutz der Bahnteile und ergaben zum Schluss ein riesen Bündel.

Da der nette Speditionsangestellte, nach der langen Abladerei, keine Zeit

mehr hatte, die Teile mit in den Keller zu tragen, und mir klar war, dass

ich dass Infield und das Teil mit den beiden Geraden nicht alleine transportieren

konnte, hat meine Frau in unserer Bekanntschaft und Verwandtschaft rumtelefoniert,

ob nicht einer gerade was besseres zu tun hat, als mir beim Abtransport

meiner Rennbahnteile zu helfen. Und da die Verwandtschaft meiner Besten

sehr groß ist, haben wir doch einen Cousin (ein Student (:-)) gefunden,

der von dem Vorschlag begeistert war und schnell zur Hilfe kam.

Achtung: Die Teile sind einfach viel größer als man sich das als Laie vorstellt!

Nun hieß es, ab in den Keller damit, wobei wir schon eine grobe Sortierung

vorgenommen haben. Hierbei mussten wir feststellen, dass das Infield einen

kleinen Kratzer (wirklich nicht der Rede wert) als Transportschaden mitbekommen

hat, ansonsten machten alle Teile einen sehr soliden und qualitativ hochwertigen

Eindruck. Nachdem wir den Müll vorm Haus noch etwas aufgeräumt hatten,

sah es in meinen Keller wie folgt aus.

Bild: 18 Die Einzelteile im Keller.

Als die Teile so gut es ging und der Platz es zuließ, sortiert waren, hieß

es laut meines Planes, aus den zwanzig Einzelteilen 5 große Teile zu machen.

Leider musste ich feststellen, dass meine Böcke und die Böcke meines Vaters

unterschiedlich hoch waren, was sich für das Zusammenschrauben der Laschen

nicht gerade gut macht. Da hieß es noch mal ab in den Baumarkt und 4 neue

Böcke passend zu meinen beiden hinzuholen. Sechs gleich hohe Böcke (drei

links und drei rechst durch die Kurven) sind optimal um zwei Bahnteile

mit einer Lasche zu verbinden. Hierzu muss man aber erst mal die passende

Lasche finden, was sich bei meiner Bahn nicht gerade als leicht herausstellte.

Dies war mir allerdings schon vorher klar. Da mussten wir einfach alle

potentiellen Laschen draufhalten und die nehmen, welche am Ende am besten

passt. Teilweise habe ich, wo ich mir unsicher war, die möglichen anderen

Positionen zusammengelegt und ausprobiert. Am Ende ging das Puzzelspiel

ja auf, wie Ihr noch sehen werdet.

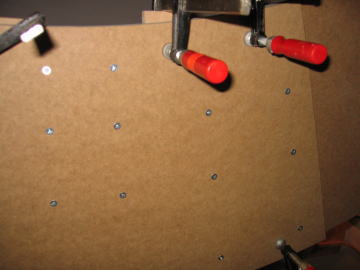

Wie man zwei Bahnteile mit einer Lasche verbindet zeigen die nächsten Aufnahmen.

Bild 19: Zusammenbau einer Laschenverbindung.

Als erstes muss man sich die Mittellinie auf die Lasche malen und an den

Rändern markieren. Dann sollte man mit 4 Schraubzwingen und zwei Brettchen

als Schutz für den Lack die eine Hälfte der Lasche an einem der Bahnteile

fixieren, so dass man genau die Mitte der Lasche trifft und an den Rändern

nichts übersteht. Hierbei ist darauf zu achten, dass man sich die vorgebohrten

Löcher nicht mit den Schraubzwingen verdeckt. Danach passt man das andere

Fahrbahnteil auf die gleiche Art und Weise ein. Hierbei darf auf keinen

Fall ein Spalt zwischen den Fahrbahnteilen sein, auch wenn die Lasche ggf.

nicht richtig passt, was bei mir zum Glück nicht vorkam. Das Einzige was

bei den Laschen zu bemängeln wäre, waren einige Nasen, welche man schnell

weggepfeilt hat und das bei einer Lasche die MDF-Platte wohl eher alle

war als die Kontur der Lasche. Das Zusammensetzten geht am besten zu zweit,

man bekommt es aber auch mit etwas Geduld alleine hin, wie man bei mir

sehen kann. Passt alles und ist alles richtig fixiert, kann man die Lasche

an den vorgebohrten Stellen verschrauben. Hier sollte man beachten, dass

man die Schrauben nicht überdreht, was mir am Anfang ein, zwei mal passiert

ist. Achtung: Es ist natürlich einfacher, die Schraubzwingen andersherum

anzubringen.

Nach meinem Verschraubungsplan muss ich an bestimmten Enden der 5 großen

zusammengesetzten Module noch die restlichen Laschen anbringen, was ihr

im folgenden Bild "bewundern" könnt. Dies ist notwendig, damit

die restlichen Verschraubungen der 5 großen Module an den Stellen der Unterkonstruktion

liegen, wo die Platten noch nicht verschraubt und keine Balken im Weg sind.

Bild 20: Die offene Lasche an einen der Enden

Up's

Da hatte ich doch fast noch was vergessen. Da meine Startzielgerade ja

auf meiner Unterkonstruktion aufliegt, habe ich keine Möglichkeit die Sensoren

(Reflextaster) für die Zeitmessung nachträglich einzubauen. Was ich dann

schnell noch getan habe, bevor ich es vergesse. Das Ganze ist vollkommen

unproblematisch und geht durch die vorgefräste Rückseite der Startzielgerade

mit etwas Sekundenkleber recht schnell von der Hand. Leider war ich hier

so schnell, dass ich glatt vergessen habe, ein Bild zu machen (man mag

es nicht glauben). Trotzdem sollte man darauf achten, dass man den Leim

nicht an den Sensor schmiert, die Kabel sauber verlegt und für Zugentlastung

sorgt. Am wichtigsten ist jedoch der Test der Zeitmessung, bevor man das

Modul verbaut. Bei mir gab es zwei Probleme, zum einen hat sich der eine

oder andere Sensor das Signal eines anderen Sensors irgendwie eingefangen,

bis wir dahinter gekommen sind, dass die Sensoren besser isoliert werden.

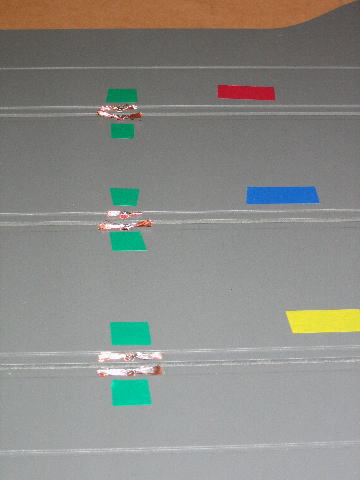

Desweiteren habe ich ja nur 3 Spuren aber 4 Sensoren. Da Grün die 1 und

Rot die 2 und kein Schwarz/Gelb sondern nochmal Grün/Rot der Packung beilag,

dachten wir das Grün wohl die Nummer 3 ist. Tia im Leben ist nun mal nicht

alles logisch. Also hieß es raus mit dem Sensor und wieder rein mit dem

Sensor. Und siehe da, die Zeitmessung verrichtete ihren Dienst. Das folgende

Bild zeigt leider nur eine Draufsicht mit den Anschlusskabeln und mit den

extrem genauen Ausfräsungen für die Startbrücke.

Bild 21: Start-Ziel

Kommen wir jetzt zum schwierigsten Akt meiner Bahn die Einpassung des Infields.

Nachdem die ersten drei großen Module aufgebaut waren und die große 180°

Kurve mit der Monsterkurve samt erster Hälfte der Ellipse verschraubt waren,

musste das Infield eingebaut werden. Hierfür waren zwingend zwei Personen

notwendig und mit Dreien wäre es vermutlich schneller gegangen. Das folgende

Bild zeigt sehr gut die Situation zusammen mit der vorgezogenen Platte

der Unterkonstruktion, um die Lasche von unten verschrauben zu können.

Bild: 22 Einpassen des Infields

Hierbei war es wichtig, da die Teile teilweise übereinander lagen, diese

vor Beschädigung zu schützen, wo wieder das Verpackungsmaterial von Plazidus

hilfreich sein kann. Desweiteren mussten alle Teile, welche sich später

überlappen und wo man nicht mehr gescheit lackieren kann, entsprechend

(Randstreifens) vorbereitet werden. Nach einiger Zeit saß auch diese Lasche.

Die nächsten Bilder zeigen den Einbau des letzten Moduls, welches absolut

perfekt passte, womit auch in Punkto Qualität zu Plazidus alles gesagt

wäre.

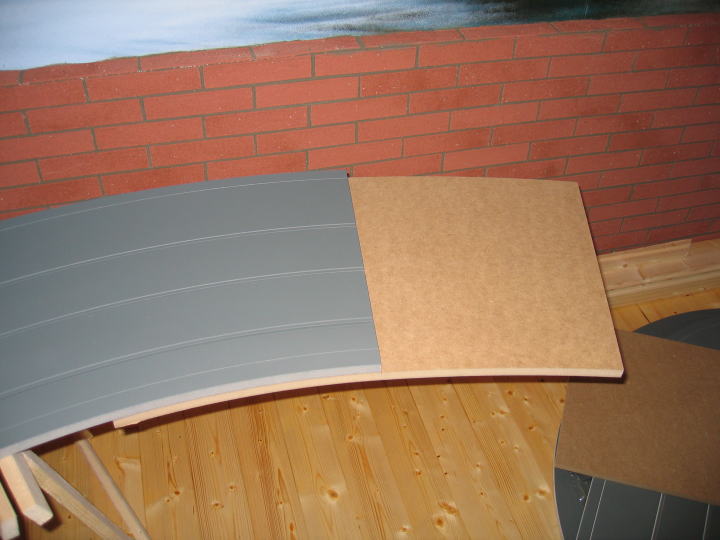

Bild 23: Die letzte Lasche

Der Spalt am Ende war so minimal, dass man ihn auf dem Bild kaum erkennt, was das Zusammenfügen ohne großen Kraftaufwand möglich machte. Auf dem ersten Bild sind die Laschen im Gegensatz zum letzten Bild noch nicht montiert. Dass die Flunder am Ende so genau passt, habe ich nicht erwartet. Wie Ihr vielleicht erkennen könnt, habe ich am letzten großen Modul schon Lackierarbeiten vorgenommen, da es hier wieder zu Überlappungen kommt und die Überführung realisiert wird. Letztendlich stellte sich dies als Fehler heraus, da man den Lack beim Einpassen des darunterliegenden Moduls leicht wieder kaputt macht. Daher ist zu empfehlen, erst nach der Montage und dem Hochbauen mit dem Lackieren zu beginnen.

Das Hochbauen geht mit ein paar wenigen Pfeilern relativ schnell, wie Ihr

im nächsten Bild erkennen könnt. Das Ganze ist auch nur provisorisch und

noch nicht fest verankert, so dass man beim Lackieren und vor allem beim

Kleben der Litze (die Rolle mit der Litze muss ja teilweise unten durch

geführt werden) die Teile noch anheben kann.

Bild 24: Das Hochbauen der Bahn

Nur in der Ebene sollten genügend Brettchen untergelegt werden, da man ja ständig auf der Bahn rumturnt. Ich habe mir hierzu eine 16 mm MDF-Platte (Reststück von meinem Schrank) in 5 cm dicke Streifen geschnitten, welche ich dann auf 44 cm Länge zugesägt habe. Wichtig ist hierbei, dass man den Grat mit Sandpapier entfernt und die Teile gut sauber macht. MDF-Staub und -Reste sind was furchtbares, wenn man sie ständig auf der Bahn hat. Übrigens habe ich diese MDF-Brettchen auch gleich zum Verschrauben der Laschen genutzt.

Die 18 Brettchen, welche auf den Bildern oben unter der Bahn liegen, hatte

ich im Vorfeld vorbereitet. Dies sind aber noch zu wenige. Bevor man die

Litze klebt, sollten mindestens aller 20 cm ein Brettchen untergelegt sein.

Da ich später beim Landschaftsbau 3 cm starke Styrodurplatten in der Ebene

verlege, können die Brettchen auch nicht mehr rausrutschen, was bedeutet,

dass ich die Teile nicht befestigt habe.

*** ZEITAUFWAND ***

Gut, jetzt ist es Freitagabend, und wir haben rund 30 Mannstunden in den

Aufbau gesteckt. Hiervon habe ich 20 Stunden alleine gearbeitet und den

Rest musste mein Schwiegercousin bzw. mein Vati dran glauben. Die nächsten

10 Stunden haben die Lackierarbeiten, die Probeeinspeisung, das Verlegen

der Kabel für die Einspeisungen, die weiteren Unterlegbrettchen, die Probeklebung

für die Litze und andere Kleinigkeiten gekostet, sodass ich am Samstagabend

die erste Litzenbahn verkleben konnte, was rund 2 Stunden pro Strang (2

h * 6 Stränge = 12 h) für die knapp 27 m dauerte. Hierbei sind die Verlötungen

und der Anschluss der Netzteile als auch eine Proberunde enthalten. Für

die Startbrücke, Zeitmessung und alle anderen Dinge kann man noch mal 3

Stunden rechnen, so dass alles in allem 55 Stunden Aufwand in den Aufbau

geflossen sind, bis alle drei Spuren samt Zeitmessung und Startbrücke befahrbar

waren. Dies ging schneller als ich gedacht habe.

***

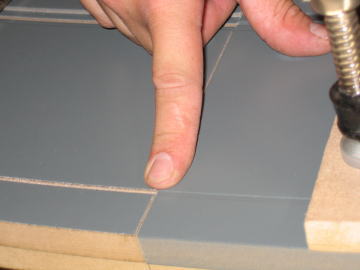

Kommen wir nun zu den Lackierarbeiten. Da die Bahnteile schon von Plazidus

in Asphaltgrau lackiert worden sind, blieben nur noch die Randstreifen

und die Curbs für mich übrig. Die 3 mm breiten Randstreifen, welche 0,4

mm tief vorgefräst waren, selbst mit einem Pinsel zu lackieren, war nicht

von der Qualität gekrönt, welche ich von mir erwarte. Daher habe ich Kai

angerufen, um zu erfahren, wann denn die 3 mm breiten Klebestreifen für

den Randstreifen zur Verfügung stehen. Da er zur Zeit mit einer Probe erste

Versuche unternimmt, wird es nicht mehr lange dauern, bis die Lösung mit

der Folie bereit steht. Damit wird das Thema Randstreifen erst einmal auf

den Landschaftsbau verschoben. Natürlich spielt auch der Preis für die

56 m eine Rolle. Leider stand dieser noch nicht fest.

Den Lack habe ich auf Acrylbasis gewählt, da die Geruchsbelästigung im

Haus nicht so groß sein sollte und die Beanspruchung für die Curbs in der

Regel aus gutem Aussehen besteht. Wer die Fahrbahnteile selbst lackiert,

sollte aber auf EPO, 2K oder andere Lösungen mit einer höheren Abriebfestigkeit

zurückgreifen. Die folgenden Bilder machen die einzelnen Schritte beim

Lackieren deutlich. Hierbei habe ich jede Farbe (reinweiß, feuerrot) mit

einer 5 cm breiten Schaumgummirolle zwei mal aufgetragen, um die entsprechend

Deckung zu erhalten.

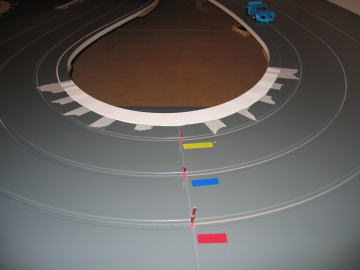

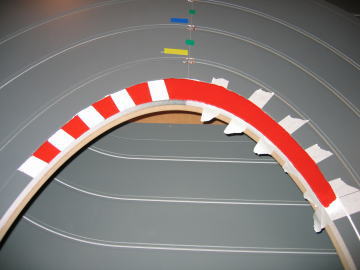

Bild 25: Die Lackierarbeiten

Für das Abkleben habe ich 3 cm starkes Abklebeband verwendet. Hierbei ist

es wichtig, dass man nach dem Abkleben die darunterliegende Farbe (weis)

nochmal aufträgt, damit sich keine Fransen ergeben. Leider geht das mit

dem Asphaltgrau nicht, aber dafür lässt sich die Acrylfarbe mit dem Fingernagel

einfach abkratzen. Als Abstand zwischen den Streifen habe ich auch gleich

die 3 cm des Klebebandes verwendet, was rund 1 m im Original entspricht.

Ich bin aber nicht erst an den Sachsenring gefahren, um zu kontrollieren,

ob dies wirklich real ist.

Die Curbs habe ich nur auf den Innenseiten der engen Kurven und auf der

Außenseite am Kurvenausgang, wenn zwei Kurven in der gleichen Richtung

aufeinander folgen. Letzteres kommt, da es bei mir ständig hin und her

geht, nur auf der Startzielgeraden vor. Viele werden erwarten, dass die

rot-weißen Streifen außen um die Kurven herum angebracht werden müssen.

Wem es gefällt, kann dies auch machen. Mit der Realität hat dies aber nichts

zu tun. Woher kommt diese Erwartungshaltung? Bei einer "Carrera-Bahn"

braucht man in den Kurven als Driftbereich unbedingt Randstreifen. Diese

Zusatzteile sind seit Urzeiten gestreift. Früher waren sie Gelb/Schwarz,

heute sind sie meist Rot/Weiß. Daher ist es auf Plastikbahnen üblich, dass

die Curbs als Randstreifen außen an der Kurve liegen. Was eigentlich Blödsinn

ist und bei manchen Clubbahnen aufwendig überlackiert wird. Wenn man aber

einen neuen Formel 1 Kurs anschaut, sind jetzt hier auch durchgehen Randstreifen

außenherum angebracht.

In den Trocknungsphasen für die Farbe (1 h) wurde dann als erstes eine Probeeinspeisung und Probeklebung (da habe ich auch ein Bild (:-)) vorgenommen, um für das Verbauen der Litze gewappnet zu sein. Dies war wichtig, da sich herausstellte, dass mein eigentlicher Plan für die Einspeisung so nicht funktionierte. Also bitte an Euch alle, probiert bitte jeden Arbeitsgang vorher aus, bevor eines der Bahnteile versaut ist

Bild 26: Die Proben

Natürlich war ich mit dem Einsatz an Litze und Leim bei meiner Probe sehr geizig, da ich am Ende nicht wegen 10 cm noch ein Stück anstückeln wollte. Allerdings war sowohl der Leim als auch die Litze in ausreichendem Maße vorhanden. Das einzige was ich zu bemängeln habe ist, dass die erste Rolle Litze für fast vier Runden und die zweite Rolle Litze nicht ganz für 3 Runden gereicht hat. Was aber am Ende nicht so schlimm war, da man ja von Einspeisung zu Einspeisung stückeln kann, ohne dass man etwas davon sieht oder andere Nachteile hat.

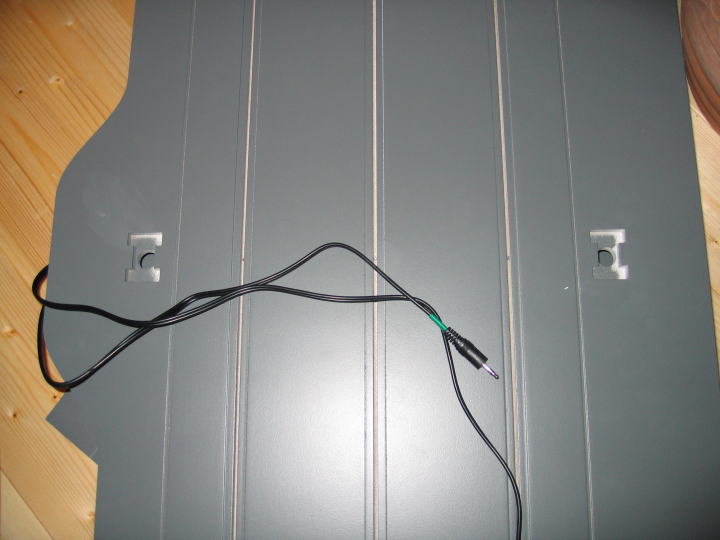

Als nächstes wurden neben der Malerei die Kabel für die Einspeisungen verlegt.

Auf den beiden Bildern könnt Ihr erkennen, wie ich die Einspeisungen vorgenommen

habe. Ob dies optimal ist, weiß ich nicht, aber es hat so sehr gut funktioniert.

Wichtig ist, die geteilte Litze mit nur sehr wenig Lötzinn zu fixieren.

Dieser verbindet sich später mit der Litze für die Fahrbahn, wenn die Einspeisung

angelötet wird. Alternativ kann man auch, wie weiter oben beschrieben,

die Litze an den Modulenden nach unten ziehen, wofür entsprechende Fräsungen

in den Laschen und an den Modulenden vorgesehen werden müssen.

Bild 27: Die Verkabelung

Übrigens, den Ständer bekommt man in jedem Baumarkt für rund 2 Euro. Normalerweise

kommen die Dinger genau andersherum an Schränke und ähnliches als Füße

unten ran. Sie können mit 4 Schrauben befestigt werden, und wer will, kann

noch die stufenlose Höhenverstellung inklusive Neigung oben drauf schrauben.

Bei den Eispeisungen macht es Sinn mit einem Schaber eine Vertiefung in

der T-NUT zu erzeugen, in der die Kupferlitze versenkt wird, damit es an

diesen Stellen am Ende keine Buckel gibt.

Die Kabel sollten auf dem kürzesten Weg zum Netzteil geführt werden, damit man keine Einspeisung für die Einspeisung braucht. Hierbei ist es günstig, alle Kabel farbig zusammen mit der Fahrbahn und dem Netzteil zu markieren, um einer Verwechslung vorzubeugen. Damit man keinen Kurzen baut, habe ich mir ein Auto (Parma WompWomp) für die beiden Pole mit Rot und Schwarz markiert und über die Bahn an die Einspeisungspunkte geschoben. Auf welcher Seite Rot bzw. Schwarz hinkommt, sollte man vorher mit einem Stückchen Litze in Abhängigkeit des Polschalters ermitteln. Ich wollte natürlich, dass meine Autos nach links fahren, wenn der Polschalter am Netzteil nach links zeigt und umgekehrt.

Bild 28: Das Polauto

So kommen wir nun zum Litze kleben, dem anstrengendsten Teil der ganzen

Aktion. Dies liegt zum einen daran, dass ich die Litze durchgehend verlegt

habe, und zum anderen an der Tatsache, dass dies auf dieser Hochfläche

in gebückter Haltung zum Zwischenboden gerichtet geschehen musste. Von

den ganzen Überlappungen mal abgesehen. Wie habe ich die beneidet, welche

die Litze pro Modul auf zwei oder drei Böcken in aufrechter Haltung einzeln

verlegen können. Dies spricht eindeutig für das nach unten Ziehen der Litze

an den Modulenden.

Mein Leimtest hat ergeben, dass schon eine kleine Wulst auf dem Lack vollkommen

ausreichend ist, hierbei sollte man gut 5 Minuten, warten bis man die Litze

in den Leim drückt. Ist der Leim zu frisch, dann haftet die Litze noch

nicht und alles verschiebt sich sehr schnell, was vor allem in engen Kurven

der Fall ist. Diese Wartezeit hat es mir auch ermöglicht, ohne zusätzliche

Hilfe die Verleimung der Litze allein vorzunehmen, worüber vor allem meine

Frau sehr froh war, da ich sie hierfür als Gehilfe vorgesehen hatte.

Wie Ihr auf den Bildern sehen könnt, habe ich als erstes die Litze an dem

Einspeisungspunkt angelötet, damit ich sie beim Ausrollen nicht hinter

mir her ziehe. Ich habe hierbei immer eine komplette Runde ausgerollt,

wobei man auch Stück für Stück von Kurvenwechsel zu Kurvenwechsel vorgehen

kann. Beim Ausrollen sollte man darauf achten, dass die Litze nicht verdreht

wird. Also immer schön gerade von der Rolle runter rollen. Damit steht

auch fest, dass man die Litze beginnend an einem der Einspeisungspunkte,

über alle anderen Einspeisungspunkte hinweg bis zum anderen Ende verlegt,

wo sie wieder an dem dortigen Einspeisungspunkt verlötet wird. Da man an

den Einspeisungspunkten sowieso löten muss, fällt am Ende das Zusammenlöten

des Litzenanfangs mit dem Litzenende gar nicht mehr auf.

Wenn die Litze auf der Rolle dem Ende zugeht, das heißt nicht mehr für eine ganze Runde reicht, und man schon drei Bahnen beklebt hat, sollte man daran denken, die neue Rolle anzufangen und nicht wie ich über Plazidus meckern, warum die Litze auf der 100m Rolle nicht für 4*26,7 m reicht. Gut nachdem die Litze wieder abgelötet war, die neue Rolle parat stand und wieder angelötet war, konnte ich sogar den Leim, welcher sich schon in der T-Nut befand, noch nutzen. Hieran sieht man, dass auch mal eine halbe Stunde vergehen kann, bis man die Litze in den Leim drückt.

Was das für Zeug ist, kann ich Euch eigentlich nicht sagen, da der Leim in der abgebildeten Flasche von Plazidus mitgeliefert wurde. Mittlerweile habe ich aber erhausgefunden, dass es sich um Terokal 2224 von Loctite handelt, welcher in Fachgeschäften für Autoteile zu bekommen ist. Aber Geld kann man hier nicht sparen, die 9 Euro für den Leim sind das, was man auch für die Dose im Einzelhandel zahlt.

Wenn man mal ein wenig kleckst, was vor allem bei den Überlappungen nicht

ausbleibt, sollte man den überflüssigen Leim einfach mit dem Finger zu

einer Wulst oder einem Kügelchen zusammenrollen, bis man ihn wegnehmen

kann. Ach so: Die Bahn sollte natürlich vor dem Verleimen staub- und fettfrei

sein.

Bild 29: Das Litzekleben

Was auf dem nächsten Bild gezeigt wird ist die Leimwulst, welche ich immer

über rund 1/4 der Bahn aufgezogen habe, bevor ich nach einer kleinen Pause

(Ich hoffe Ihr versteht jetzt, was das eine Bild mit dem Verleimen der

Litze zu tun hat!) die Litze hineingedrückt habe. Für das Ziehen der Wulst

sollte man die T-Nut als Anschlag nehmen, worauf ich erst nach rund 5 m

durch Zufall gekommen bin. Des weiteren kann man den Leim mit einem Pinsel

auf der ganzen Nut verteilen, so dass am Ende die Litze vollflächig verklebt

wird. Dies bewirkt, das bei einem Abflug sich die Litze nicht so leicht

an den Rändern wölbt. Leider ist dies eine mortz Arbeit, welche ich mir

nicht gemacht habe.

Bild 30: Die Leimwulst

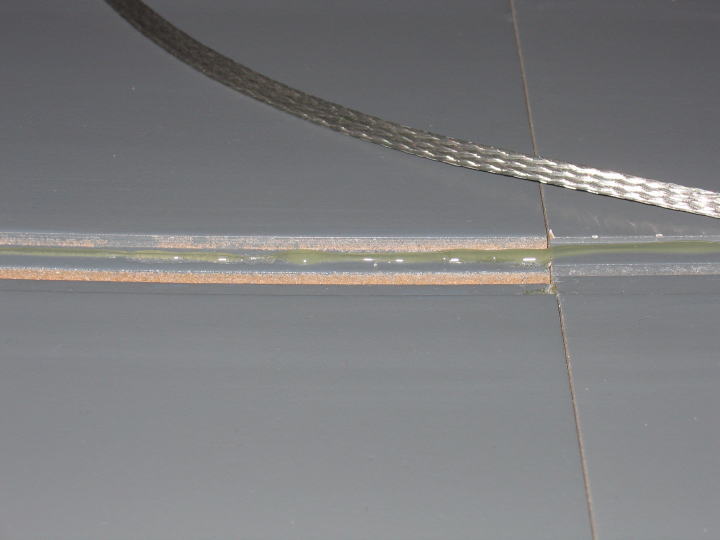

Beim Andrücken der Litze ist es ratsam, darauf zu achten, dass man keinen Zug auf die Litze bekommt, welcher dazu führt, dass die Litze in den Kurven aus der Nut rutscht. Also immer schön von oben Stück für Stück festdrücken. An dieser Stelle ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen. An zwei Modulenden war die T-NUT etwas tiefer als auf der restlichen Strecke. Dies liegt wohl daran, dass hier ein Saugnapf auf der CNC gefählt hat, welche das MDF nach unten drückt. Bei den großen Platten nimmt Kai aus diesem Grund nicht die CNC für die T-NUT sondern die Oberfräse, da hier das Problem noch gravierender ist.

War eine Spur fertig, habe ich erst einmal die Einspeisungen und die Endpunkte

verlötet, damit sich der Rücken etwas erholt und der Leim anziehen konnte.

Hierbei kann man gleich die nächste Spur mit anlöten. Danach wurden die

Einspeisungen mit einem Hammer flach geschlagen und mit etwas Sandpapier

geglättet. Hätte ich vorher an die Vertiefung gedacht, wäre dies nicht

nötig gewesen. Hierbei muss vor allem darauf geachtet werden, dass der

Slot wieder auf die 3 mm Breite geschliffen wird. Wenn man nun alles Sauber

gemacht hat und die Kabel an das Netzteil angeschlossen sind, sollte man

sich trotzdem noch so lange zusammenreißen, bis die Trockenzeit des Leimes

(die weiß ich eigentlich gar nicht) erreicht ist, eh man die erste Runde

dreht.

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, die Litze erst nach dem Landschaftsbau

zu verlegen. Hierdurch wird sie entsprechend geschohnt und man geht möglichen

Kontaktproblemen aus dem Weg. Die gilt vor allem für verzinkte Litzen,

da die Schweisbildung beim Landschaftbau hier zu Problemen führen kann.

Natürlich erschwert der Landschaftsbau ggf. das Verlegen der Litze. Hier

muss man einfach gut abwegen. (Das Gute an dieser Empfehlung ist auch,

dass der Landschaftsbau schnell fertig wird und keine ewige Baustelle bleibt,

da man ja viel lieber fährt.)

Bild 31: Befestigung von Race

Nachdem noch die Zeitmessung "Race" (kleiner weißer Kasten hinten

am Balken) zentral mit etwas selbstklebendem Klettband befestigt ist, die

Startbrücke montiert und getestet wurde, ist der Aufbau abgeschlossen.

Zum Schluss noch zwei Bilder, welchen den Stand nach dem Aufbau zeigen.

Bild 31: Die fertige Bahn

Na gut, wie ihr an den Barhockern erkennen könnt, sind wir schon das ein

oder andere Rennen gefahren.

Das Teil macht hammermäßig Spaß!

Ach ja, die Startbrücke ist schon wieder weg, da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich diese bei den tausendmal hoch und runter für den Landschaftsbau, mit Sicherheit einmal umgetreten hätte.

An dieser Stelle muss noch eine großes Dankeschön an Kai Leute von Plazidus

gehen.

Die grobe Landschaft.

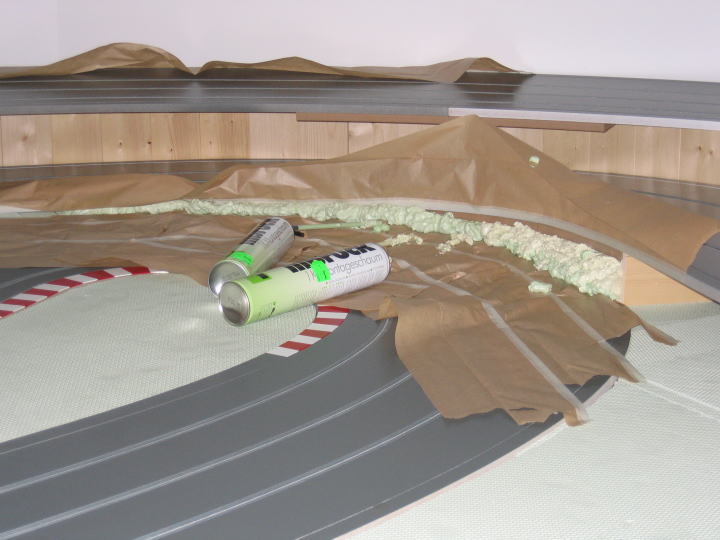

Der grobe Landschaftsbau, welcher im Folgenden mit vielen Bildern dokumentiert

wird, hat alles im allem nur rund 100 Stunden an Arbeitszeit verschlungen.

Ihr werdet alle Schritte genau verfolgen können. Ich habe aber nur dort

beschreibenden Text hinzugefügt, wo es sich um eine allgemeingültige Lösung

handelt. Überall dort, wo meine Bahn sehr spezifisch ist und daher auch

spezifische Lösungen erfordert, soll der Text die Bilder nur etwas auflockern.

Mit vier solchen Bildern geht es gleich los, da ich als erstes die Überlappung

mit einer Stützmauer versehen wollte.

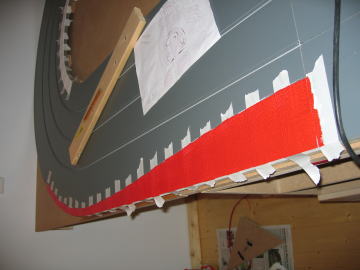

Bild 33: Die Stützmauer

Wozu man übriggebliebene Dielen (vom Fußboden) alles verwenden kann. Durch

das Sägen der 4 m langen Dielen in 20,0 cm (unter den Laschen) bzw. 21,6

(zwischen den Laschen) bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen, was kritisch

für die Litze sein kann. Übrigens: Dort, wo ich aus Platzmangel keine Winkel

zur Befestigung mehr nehmen konnte, habe ich die Brettchen einfach mit

Baukleber angeleimt.

Im Folgenden zwei Bilder zum Brückenanfang. Hier habe ich mich einfach

nach den Gegebenheiten meiner Bahn gerichtet. Wie Ihr erkennen könnt, ist

das Ende einer Lasche gleichzeitig mein Anschlag für den Brückenanfang.

Hierbei bestimmt die Schräge des Brettes die Überhöhung am Kurfeneingang

nach der kurzen Gegengeraden. Da ich an dieser Stelle einen möglichst großen

Volllastanteil haben wollte, musste ich die Bahn hier etwas in die richtige

Form zwingen. Leider war hier der gezeigte Versuch mit der Verleimung nicht

erfolgreich, was bedingt, dass sich jetzt an der Stelle, wo die Schraubzwinge

zu sehen ist, meine einzige Verschraubung von Oben in die Bahn befindet.

Bild 34: Der Brückenanfang

Der Rest der Bahn liegt so, wie es die Unterbauten ergeben haben, ohne

dass ich irgendwelchen Druck ausgeübt habe. Natürlich habe ich eine leichte

Überhöhung in der großen langezogenen Kurve in der oberen Ebene, da sich

ja die Holzmauer nicht in der Mitte sondern am äußeren Rand der oberen

Fahrbahn befindet. Dies wird erst gegen Ende der Kurve aufgehoben, da sich

hier die Mauer, an der unteren Fahrbahn entlang, langsam in Richtung Vorderkante

bewegt, bis sie vom Schnittpunkt der beiden Ebenen zum Brückenanfang (gleich

Kurven- und Laschenende) sogar aus der Bahn herausragt. Danach biegt die

Mauer in einem 90° Winkel als Verlängerung des Brückenanfangs in Richtung

der Wand wieder ab, was bewirkt, dass die Ellypse am Anfang noch leicht

überhöht und in der Mitte eben ist sowie gegen Ende sogar leicht hängt.

Bild 35: Die Boxenmauer

Bevor ich nun endlich das Styrodur in der Ebene hineinschneiden konnte

musste schnell noch eine Boxenmauer her, damit auch alle senkrechten Wände

eingebaut sind. Hierfür habe ich in der Garage meines Vaters ein passendes

Kantholz gefunden und mit ein paar kleinen Winkeln angebracht. Natürlich

wäre es besser gewesen, wenn ich das Teil vorher Weis angestrichen hätte,

aber ich wollte unbedingt das Styrodur verlegen, da man danach einen ersten

Eindruck von der fertigen Bahn bekommt, was auch die folgenden Bilder verdeutlichen.

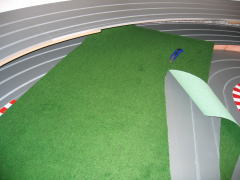

Bild 36: Das Styrodur

Das Styrodur ist 3 cm stark, lässt sich relativ gut mit einem Cuttermesser

zurechtschneiden und einfach mit Baukleber verlegen. Damit bleiben bis

zur Oberkante der Fahrbahnmodule noch 2 mm (2*16-30=2) Luft für die Wiese

oder andere Oberflächen.

Das Zuschneiden ist nicht ganz einfach, da man die Fahrbahnteile nicht anzeichnen kann. Dummerweise liegen ja die Styrodurplatten auf der Fahrbahn und von Unten kommt man nicht ran. Da hilft bloß rohe Gewallt. Ich habe einfach mit meiner Faust von oben an der Fahrbahnkante entlang auf die Styrodurplatten "eingedroschen", wie wir Sachsen sagen würden. Hierdurch hat sich die Kontur der Fahrbahn auf der Unterseite in das Styrodur eingeprägt. Wenn man sich dann noch richtig ins Licht stellt, kann man mit dem Cuttermesser frei Hand an der Kontur entlang schneiden. Ab und an muss man dann beim Einpassen noch etwas nachschnitzen, aber im Großen und Ganzen habe ich das Styrodur so gut verlegt bekommen.

Bild 37: Die Auffahrten

Nach dem Verlegen des Styrodurs habe ich, wie man auf dem oberen Bild erkennen

kann, die beiden Auffahrten bis zu den Brückenanfängen mit Bauschaum ausgeschäumt.

Bauschaum ist nicht jedermanns Sache, aber für diesen Zweck geht das Zeug

ganz gut. Wenn der Bauschaum richtig ausgehärtet ist, schneidet man ihn

einfach passend zurecht und fertig ist das Ganze.

Bild 38: Das Bekleben der Mauern

Für das Bekleben der Mauern habe ich mir einfach bei den Slotfreaks die entsprechenden Texturen heruntergeladen und über meinen Tintenstrahler

auf normales Kopierpapier gedruckt. Danach habe ich die Seiten einfach

mit Ponal auf das Holz geklebt und das überflüssige Papier mit dem Cuttermesser

abgetrennt. Natrürlich findet man im Netz mit Sicherheit noch andere Texturen,

welche man zum Tapezieren der Oberflächen verwenden kann.

Nach dem die Mauern beklebt sind, sollte man noch alle anderen Malerarbeiten

(Boxenmauer) usw. erledigen, bevor man mit dem Legen der Wiese beginnt.

Denn jetzt kann man noch Klecksen.

Da meine Bahn ständig begangen wird, und das gute Zeug von NOCH bei der Fläche einfach zu teuer und nicht strapazierfähig genug ist, habe ich mich für Kunstrasen aus dem Baumarkt entschieden. Für das einfache Zurechtschneiden und damit die verbleibende Höhe von 2 mm nicht überflügelt wird, habe ich die Auslegeware ohne Noppen genommen. Hier kostet der m² im Angebot 1,99 Euro, damit war dieser Posten mit einem 20'iger erledigt.

Bild 39: Das Verlegen des Rasens

Hier kann man natürlich auch mehrfarbig arbeiten. Beige für Sand, Grau für Kiesbetten, Braun für Wege, Blau für Flüsse usw. Ich habe erst einmal alles in grün ausgelegt und an den Rändern mit einfachen Silikon fixiert. Hierbei sollte man darauf achten, dass man eher knapp als großzügig ausscheidet, sonst bekommt man Wellen in den Belag. Geschnitten wird mit einem Teppichmesser entlang der Fahrbahnmodule, nachdem man ein zuvor auf die richtige Größe gebrachtes Stück der Auslegeware auf die Bahn gelegt hat.

Zwischendurch hat mein lieber Schwiegeronkel mal schnell noch die Frontblenden

und die Ausziehplatte fürs Notebook fertig gemacht. Der Einbau des Ganzen

ist in den folgenden Bildern zu bewundern.

Bild 40: Ein paar Feinheiten

Jetzt brauch ich nur noch einen LCD-Schirm oder besser einen Beamer mit

dem ich die Zeiten an die Wand werfen kann. Den Portreplicator fürs Notebook

muss ich mir auch noch zulegen.

Zwischendurch habe ich immer meine Rester in den Hohlräumen hinter der

Bahn verschwinden lassen. Um den Landschaftbau zu vollenden, habe ich dann

diese Räume mit "Verpackungsmufteln" aufgefüllt und mit flüssigen

Gips begossen, so dass sich eine feste Oberfläche gebildet hat. Das Resultat

und den Spass meiner Tochter mit diesem kostenlosen Baumaterial ist in

den folgenden Bildern illustriert.

Bild 41: Das Verfüllen von Hohlräumen

Auf diese Weise oder so ähnlich werde ich alle Hochflächen gestalten. Hier

wird am Ende sich ein Kammerastellplatz oder ähnliches befinden. An den

anderen Stellen werde ich Tribünen und einen Kontrollturm aufbauen. Das

Ganze ist einfach nur viel Bastelei und wenn ich darauf Wert gelegt hätte,

dann wäre dies keine Autorennbahn sondern eine Modeleisenbahnanalge geworden.

Daher kann ich allzu eifrigen Landschaftsbau für Autorennbahnen eigentlich

nicht so richtig verstehen. Eigentlich gehört dieser Abschnitt zum feinen

Landschaftsbau, welcher dann ja relativ kurz ausfallen sollte (:-).

Kommen wir jetzt mal wieder zu etwas nützlichen für die Allgemeinheit.

Wie habe ich meine Bande gebaut. Da bisher der ganze Spass rund 4.000,00

Euro verschlungen hat. Wollte ich hier richtig sparen. Daher habe ich einfach

aus dem Baumarkt 2 Rollen Schallschutzband a 10 m für den Trockenbau (7

cm stark) für je 2 Euro gekauft. Dieses dann mit Ponal um meine Bahn geklebt

und mit selbst gedruckter Werbung versehen.

Bild 42: Die Bande

Die Bandenwerbung wird auf verschiedenen Seiten im Web zum Download angeboten.

Ich habe dann jeweils 3 JPG's in ein Worddokument im Querformat übereinander

durch eine Linie getrennt angeordnet, ausgedruckt und dann mit der Schere

wieder auseinander geschnitten. Auf der Innenseite ist das Dämmband selbstklebend

und auf der Außenseite musste der Ponal wieder daran glauben. Dabei verklebt

man die Bande auf einer Seite bündig und schneidet dann mit einem Cuttermesser

auf der anderen Seite das überflüssige Papier ab. Der Schaumstoff ist relativ

weich, was nur wenig Schaden bei einem Abflug bedeutet. Natürlich sieht

diese Bande nicht so perfekt aus, aber für den Preis, erfüllt sie sehr

gut ihren Zweck, und die Verarbeitung ging schnell und einfach.

Damit ist der grobe Landschaftsbau abgeschlossen und wir gehen zu den Feinheiten

über.

Die feine Landschaft.

Der feine Landschaftsbau wird wohl nie richtig fertig werden. Daher werde

ich die Seite an dieser Stelle ab und zu noch ergänzen.

Der Hubschrauber, der Traktor und die Boxenanlage auf den nächsten Bildern

waren Geschenke. Die Teamleiterstände und die bunten Reifen von FLY haben

mir die Versandkosten bei einigen Bestellungen erspart und die Fahne habe

ich aus dem Schumi-Schrein meiner Frau geklaut.

Bild 43: Tausend kleine Dinge

Im Laufe der Zeit werden wohl noch mehr solcher Ausstattungsdinge hinzukommen.

Der Hubschrauber ist ein Model in 1/32 von Revell. Die Boxenanlage besteht

aus schwarzen Moosgummi als Bodenbelag und einem Kartonmodel. Leider sieht

dieses in Wirklichkeit nicht so gut aus, wie auf den Bildern. Der ProSlot

Toyota muss zum Boxenstop herhalten, da seine "scheiß" Vorderradaufhängung

auf einer Holzbahn nicht dem gerecht wird, was ich da und dort gehört habe.

Natürlich passen die Ferarimechaniker nicht richtig dazu, aber mir gefällt

es trotzdem.

Wer genau hinschaut wird auch bemerkt haben, dass inzwischen die Randstreifen

fertig sind. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um die geplanten

Klebestreifen, sondern um einfache Farbe. Da die ersten Probeexemplare

für die Klebestreifen nicht den Qualitätsanforderungen von Plazidus entsprachen,

wird sich die Verfügbarkeit noch etwas hinauszögern. Daher hat mir Kai

einen Trick verraten, wie man die Randstreifen (3*0,4 mm) auf relativ einfach

Art und Weise mit weißer Farbe gefüllt bekommt. Hierzu nimmt man einfach

zwei kleine Plastikspritzen ohne Nadel, wie sie in jeder Apotheke für ein

paar Pfennige erhältlich sind. Aus der einen entfernt man den Drückstab

und die andere nimmt man zum Befüllen. Hierbei muss die zu befüllende Spritze,

welche ja oben offen ist, auf dem Kopf stehen, damit die Farbe nicht unten

rausläuft. Wenn die Spritze voll ist, hält man sie mit dem Daumen von oben

zu, so dass nichts mehr unten raus läuft. Dann führt man die Spritze im

Randstreifen und nimmt den Daumen dabei weg, damit die Farbe herauslaufen

kann. Hiermit kann man den Randstreifen voll Farbe laufen lassen ohne großartig

zu klecksen. Die Farbe muss hierzu sehr dünn sein. Ich habe Farbe auf Acrylbasis

genommen, da diese sich mit Nitroverdünnung wieder entfernen läßt, wenn

man mal nicht so sauber gearbeitet hat. Da sich die Farbe in einer Vertiefung

befindet muss sie nicht abriebfest sein. Daher könnte man auch mit Dispersion

arbeiten, was das Entfernen noch einfacher macht. Allerdings wäre dieses

Verfahren einfacher umzusetzen, wenn die Ausfräsung statt 0,4 mm etwas

tiefer (1,0 mm) gewesen wäre.

Als nächstes verschließen wir die Hohlräume hinter der Bahn bis zur Wand

für einen Kontrollturm, einen kleinen Wald und zwei Tribünen eingebettet

in eine malerische Landschaft.

Bild 44: Vom Mauern, Matschen und Streuen

Nachdem alle möglichen Reste hinter der Bahn verstaut wurden, habe ich

die Hohlräume mit kleinen Schaumstoffmufteln aufgefüllt (siehe etwas weiter

oben, wo meine Kleine mit dem Zeug spielt). Danach habe ich mein restliches

Styrodur zu handlichen Bausteinen zurechtgeschnitten und mit dem billigsten

Fliesenkleber die Landschaft grob ermauert. Danauch wird das Ganze mit

selbigen Fliesenkleber überschüttet, bis sich eine natürliche Geländeform

ergibt. Hierbei sollte man die Stellplätze für Gebäude oder Tribünen entsprechend

abziehen, damit später hier nichts wackelt. Alternativ kann man auch die

Gebäude in die noch weiche Masse drücken, um sie genau auszurichten. Den

Fliesenkleber habe ich gewählt, da er als Baumaterial am preiswertesten

ist (kostet weniger als Gips) und sich sehr lange verarbeiten lässt. Das

Streumaterial und die Bäume habe ich einfach bei meinen Eisenbahnladen

um die Ecke gekauft. Da nimmt man einfach, was einem gefällt. Auf den folgenden

Bildern könnt Ihr sehen, was bei mir daraus geworden ist.

Bild 45: Die drei Landschaften

Die Tribünen und der Kontrollturm sind übrigens von Scalextric. Der Zaun

ist metallenes Gittergeflecht aus dem Baumarkt. Ich weis eigentlich gar

nicht, für was dieses Teil wirklich gedacht ist, aber für diesen Zweck

war es optimal. Ich konnte es mit der Schere zuschneiden, und es lässt

sich in jede Form biegen, ohne großartig zu federn und ist gleichzeitig

noch richtig stabil.

Eine mortz Arbeit war bestimmt das Bemahlen der Figuren für die Tribünen,

daher war ich sehr froh, dass dies von meiner Schwägerin übernommen wurde,

wo ich mich mit dem folgenden Bild bedanken möchte.

Bild 46: Die bemalten Figuren

Soviel bis jetzt zum feinen Landschaftsbau.

Man will ja auch mal noch ein bischen Fahren zwischendurch.

Andere Einblicke.

Wer mal zu mir in den Keller zum Fahren kommt, kann die folgenden Annähmlichkeiten

genießen.

Bild 50: Der Partybereich auf der anderen Seite der Bahn

Wer Kinder mitbringt, kann sie unter der Rennbahn verstauen.

Bild 51: Der Spielplatz für die Kinder unter der Bahn

Im folgenden könnt Ihr meinen derzeitigen Fuhrpark bewundern. Wobei wir

Rennen in der Regel mit den drei Homesets von Parma fahren. Die Dinger

sehen zwar nicht besonders gut aus, aber das rubuste Metallfahrwerk ist

sehr gut und es kann nichts kaput gehen. Die 3 Slot.IT machen auch sehr

viel Spass und liegen ohne großes Tuning sehr gut auf dem Holz. Die 2 Toyota

Gr5 von MRRC fahren perfekt, aber der Motor hat einfach zu viel Druck für

die Reifen, welche es leicht von der Felge zieht. Der WompWomp ist natürlich

nur mit meinen ACD-Tiger bei maximal 10 Volt über die Bahn zu bewegen,

macht aber am meisten Spass. Es ist einfach geil, die große Kurve im Querflug

hinter sich zu bringen. Die 3 Truks, die 3 Cobras und die 3 GT40 sind eigentlich

nur zur Show da. Bis auf die Cobras fahren die Teile out of the Box auf

Holz aber relativ gut. Das der ProSlot wegen der Aufhängung der Forderräder

in der Box steht, habe ich ja schon erwähnt. Als nächste möchte ich einen

TDM-Boliden in 1:24 auf einem Schöllerfahrwerk aufbauen.

Bild 52: Der Fuhrpark

Und zum Schluss nochmal eine Totale der gesamten Anlage. Wenn Ihr auf das

Bild klickt, dann bekommt Ihr das Teil in voller Auflösung zu sehen.

Bild 53: Die Totale

Die Bestzeit auf der Bahn wird voraussichtlich unter 8 Sekunden liegen.

Bis jetzt habe ich die schnellste Runde in 8,364 Sekunden absolviert.

Kosten.

Nun folgt noch eine Tabelle mit den wichtigsten Kosten. Die Liste ist nicht

vollständig, aber ich denke die wichtigsten Preise, welche Euch interesieren

sind enthalten.

| Gegenstand | Preis in Euro | ||

| 10 Fahrbahnmodule mit 3 Slots und Randstreifen | 1.113,60 | ||

| 10 vorgebohrte und vollumfräste Laschen plus Schrauben | 266,80 | ||

| T-Nut und bleifrei verzinnte Kupferlitze | 272,60 | ||

| Grundierung, Schleifen und Lakierung (2K) | 222,72 | ||

| 300 ml Kontaktkleber in der Dosierflasche | 10,44 | ||

| Verpackung | 81,20 | ||

| Plazidus Bahn | 1976,36 | ||

| Racepro Zeitmessung | 130,00 | ||

| Startampel und Brücke | 128,50 | ||

| Versand | 227,92 | ||

| Plazidus gesamt | 2462,78 | ||

| 3 Statron Netzteile 2224.18 und Versand | 514,46 | ||

| Boxengasse Kartonmodell plus Erweiterung | 44,85 | ||

| 2 Tribünen und Kontrollturn | 69,00 | ||

| 3 Homesets von Parma | 140,70 | ||

| Figuren | 30,00 | ||

| Reifenstabel | 30,00 | ||

| Laborstecker und Kabel | 30,00 | ||

| 3 Parma Eco Handregler 25 Ohm | 73,50 | ||

| 1 ACD Tiger Handregler digital | 219,90 | ||

| Stürodur und Bauschaum | 104,50 | ||

| Kunstrasen | 20,00 | ||

| Baumarkt (Werkzeug, Schrauben, Winkel, Stüzen, Kleber, Holz, ...) | 300,00 | ||

| Streumaterial und Bäume | 100,00 | ||

Ich denke rund 2000,00 Euro für 26,7 m Streckenlänge sind vom Preis her

schwer OK, wenn man bedenkt, dass eigentlich eine Einspeisung bei der verwendeten

Litze reicht, und die Laschen vollumfräßt und vorgebohrt sind. Wer hier

sparen will, nimmt einfach 10 zugesägte rechteckige Laschen für 23,20€.

Die Lackierung kann man ja auch selbst machen und zur Not verzichtet man

auf die T-Nut und nimmt das sebstklebende Kupferband. Zu guter Letzt kann

man noch auf die Fräsung für die Randstreifen verzichten, was den Preis

für die Fahrbahnmodule reduziert. All diese Sparmaßnahmen würden den Preis

für meine Bahn auf rund 1200,00€ drücken, was ich aber ausdrücklich

nicht Empfehlen möchte. Hier geht es nicht um die 800,00 Euro, sondern

um die Qualität und die Langlebigkeit der Bahn. Das Kupferband wird im

Laufe der Zeit zerfahren. Die Lackierung muss für einen guten Grip vollkommen

glatt sein. Hinzu kommt die notwendige Abriebfestigkeit für ein langes

Leben. Ohne die Randstreifen als Anhaltspunkt hat man es sehr schwer, und

die beiden Minislots pro Modul sind den kleinen Aufpreis echt Wert. Wenn

ich die Bahn nochmal bestellen könnte, würde ich nochmehr solcher Makierungen

von der CNC vorbereiten lassen. Bei den Laschen lässt sich darüber reden,

vorallem wenn man von Oben verschrauben will. Dies ist für die Qualität

der Bahn nicht so entscheidend. Ich gebe aber zu bedenken, dass die rechteckigen

Laschen bei einer Überführung "scheiße" aussehen und bei der

Einbringung des Stürodurs sehr stören können.

An dieser Stelle einen Preisvergleich mit Carreraschienen anzubringen ist

meines erachtens Blödsinn. Zum einen habe ich 3 Slots und nur die Startzielgerade,

die anschließende enge 180° Kurve und die darauffolgende Gegengerade ließen

sich abbilden. Der Rest der Bahn ist halt nur bei einem freien Entwrf in

Holz realisierbar und somit unbezahlbar.

Im Großen und Ganzen sind aber bestimmt 5.000,00 Euro für alles (Ausbau

des Raumes, Unterkonstruktion, Schrank, Kleingram, Fahrzeuge, Werkzeug,

usw.) draufgegangen. Naja ist halt ein Erwachsenenhobby und ein Welnessbereich

wäre teuerer geworden.

(Von einer Eisenbahnanlage in dieser Größe wollen wir gar nicht erst reden

(:-)

Erste Ergänzung (Juli 2007).

An dieser Stelle folgen ein paar Ergänzungen aus den letzten handerthalb

Jahren. Zum einen habe ich ein Loch in meine Bahn geschnitten, um einen

Einsetzter im Infield platzieren zu können. Dies war einfach notwendig,

um richtige Rennen fahren zu können. Der 2 m lange Greifer neben meiner

neuen Vitrine, war hier einfach keine Lösung und währendessen auf der Bahn

rumzukrabbeln, machte die Rennen kaputt. Mit den Loch hinten in der Mitte

und zwei Einsetzern jeweils vorn Links und Rechts, können 95% der Bahn

abgedeckt und somit Chaos vermieten werden. Zu Weihnachten gabs eine Abdeckung

für meine Startbrücke. Da ich die Lichtsensoren für die Zeitmessung etwas